トリ・アングル INTERVIEW

俯瞰して、様々なアングルから社会テーマを考えるインタビューシリーズ

vol.4

公共インフラは、財政圧迫要因か? 新たな社会資産か?

高度成長期に大量に建設された道路、橋梁、トンネル、ダム、堤防、上下水道などのインフラの更新期が迫っている。今後、老朽インフラの維持管理更新費は増加すると見込まれており、現状の予算水準では、新規投資が一切できなくなる将来も遠くない。他方、空港にはじまり、上下水道、高速道路とコンセッション方式による民営化が拡大している。今後、必要な維持管理費をまかないつつ、必要な投資を行っていくためには、どうしたらよいか。受益者負担、有料化、民営化、インフラ集約化など、今後の方策を識者に聞く。

後編

インフラ維持のカギは赤ちゃんが握る

公開日:2019/2/12

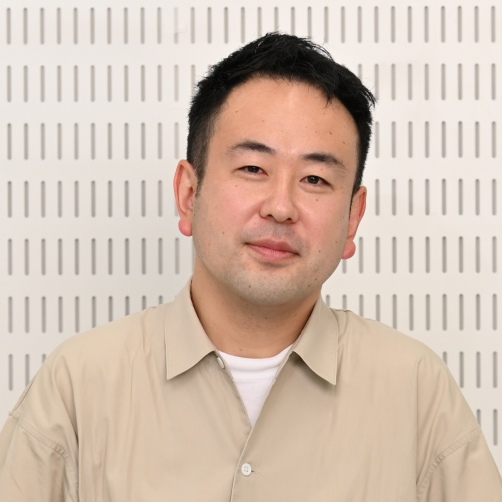

立命館アジア太平洋大学(APU)

学長

出口 治明

後編

人口増と財政再建、そして経済成長が実現しなければ公共インフラは維持し切れない。立命館アジア太平洋大学(APU、大分県別府市)学長の出口治明氏の結論は単純明快だ。そうした中、公共インフラを“社会資産”としていくヒントを聞いた。

地方都市から生まれたAPUの最近の成長ぶりが注目されています。どんな大学ですか。

「大分県の平松守彦前知事は、地域の名産品をつくる『一村一品運動』で有名ですね。その延長線上で『どこにもない大学』を作ろうとしてAPUを誘致したのです。APUの土地と建物の費用200億円は、大分県と地元の別府市からの寄付です。200億円の投資に対して、大学の経済効果は1年間で200億円だという県の試算があります。地元から学生が集まるだけなら、こんな効果は生まない。6000人の学生のうち半分は外国人。残りの日本人学生も、3分の2が東京や大阪から来ています。一回生は全員が寮生活です。たとえば父母が遠方から入学式に来てホテルに泊まり、観光をしていく。それだけで地元が潤うのです」

交通の便利な立地ではないですね。

「山の上ですよ。十分な土地が確保できなかったそうです。不便だという気持ちは学生も職員も、全員にあります。就職活動も大変です。でもAPUに興味を持ってもらえれば、企業の求人は自然と集まります」

「校舎や寮という“ハコ”は作ってしまったら、どうしようもない。それを逆手にとって『不便だからどうしようか』と考えて初めて知恵が集まります。孤立していることにはメリットもあって、勉強に集中できるんですよ」

外国人の学生の中には、東京に代表される“豊かで便利な日本”にあこがれて入学した人も多いのではないでしょうか。

「アジアの新興国から集まる学生は、それぞれの国のトップレベルの秀才です。自分の国には優秀な大学がないので留学を考える。しかし米国は学費も生活費も高いので、あきらめる。そこで日本に目が向きます。有名大学が数多くある中で、なぜAPUが選ばれるかといえば、複数の国際認証を得ているからです。いわばミシュランの三つ星ですね。彼らは裕福な家庭の子女で、勉強がしたい。夢も大きくて、基本的には国に戻って仕事を継ぐとか、外交官になるという目標がある。遊びたいという発想はないと思います」

「僕は三重県の山村に生まれて、18歳で京都に出て10年間住みました。だから京都が大好きです。APUの学生も同じ。親元を離れて日本に来たら日本を好きになります。多感な時期に過ごす場所の持つ意味は大きいんです。日本人でも中学や高校で旅行に行ったり、ショートステイした国をまず留学先として考えます。APUの卒業生は帰国後、自分の国で大分県人会があると聞きつけると、呼ばれなくても来ます。大分が好きで、別府が大好き。安全保障政策から考えても、外国人学生は宝物です」

【面白い場所をつくりだす】

出口さんは東京のサテライトオフィスと大学との間を行き来しているわけですね。それを伺うと、必ずしもコンパクトシティが日本の将来像ではないような気もします。

「コンパクトシティ化とは、地方の若者が東京に来て住み着くことです。APUは逆に東京から人を集めています。それが可能なのは、どこにもない『面白い場所』を作ったからです。しかも東京や大阪から来るのは、個性の際立った面白い学生です。面白いものを作れば人は集まります。僕は別府の小さい山の上に『若者の国連』があるんだと説明しています。そんな場所は、日本中のどこにもない。経済効果も含めて、APUは地域おこしのモデルだといわれています」

過疎化に悩む他の地域でも、そうした政策が取れますか。

「可能性はいくらでもあるでしょう。でも、APUのようなことをしようと思えば非常にコストがかかります。外国人が半分いるということは、講義も日本語と英語で話さなければなりません。場合によっては教員が2人必要になります。講義だけではありません。日本語のできない学生が寮生活をしているわけです。温暖な国からの留学生は冬に風邪をひく。病院に連れて行くのも先輩や職員の仕事。だからAPUの職員の87%は英語が達者です。そうでないと学生をケアできません。大学の食堂も、イスラム教徒向けに『ムスリムフレンドリー認証』を取ったメニューも用意します。どれも凄くコストがかかります」

バイリンガルの教職員を集めるのは大変でしたでしょう。

「開学時に、母体である立命館と県がタッグを組んで全国から公募したそうです。大学の個性に惹かれた人が集まったんだと思います。今も人材募集は重要です。僕も公募で学長に選ばれました」

新幹線とか空港を作るだけでは人は集まらない?

「それだけだと、逆に地方は東京に人材を吸い取られます。新幹線のストロー効果ですね。九州では、よく福岡だけが人口が増えていて、他県から人が集まるといわれていますがそれはウソです」

「ていねいに統計を見ると、福岡の人口増は外国人効果です。日本人だけを見ると福岡もマイナスなんです。新幹線が伸びると九州の人は福岡に集まる。その福岡ですら東京に人材を吸われてしまう。地方に個性がなければ、ストローの吸引力は東京の方が圧倒的に強い。新幹線で便利になって人口が増えた地方はありません」

インフラを待望する地域社会には耳が痛い言葉です。

「おいしい話はどこにもありません。少子化を止めないとコンパクトシティ化が進むのは当たり前だし、プライマリーバランスが黒字にならなかったら新しい公共投資ができないのは当然。そういう当たり前なことを直視して、私たちみんながそこに向き合うようにしないと、行政だけでできることは、それほどないかもしれません。無理なものは無理なんです」

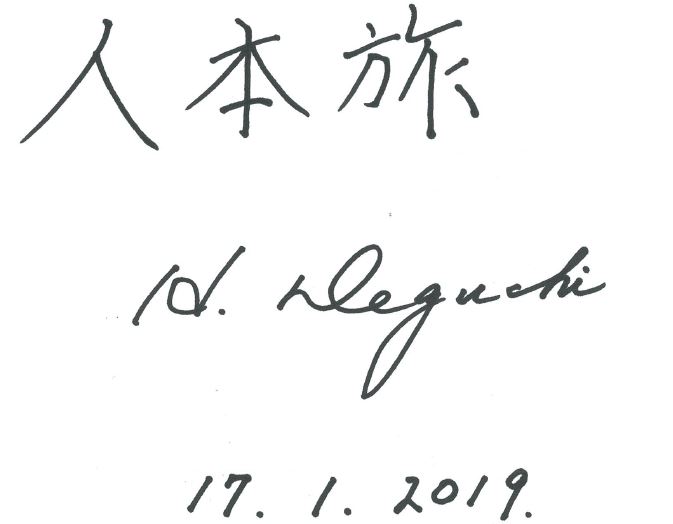

「日本全体が発想を変えないといけません。メシ・フロ・ネルの長時間労働から開放して、人に会い、本を読み、どんどん旅をしましょう。さもないと成長のアイデアなんて出てきません。『人・本・旅』が現代の日本人に最も不足していることだと思います」(了)

後編

他のINTERVIEWもおすすめ!

vol.55

若者注目!船に乗って海の世界へ出航だ!

海に囲まれた日本にとって、船で海を往く海運は日々の暮らしや経済活動を支えるライフラインです。現在、日本の貿易は99%以上(※1)が海上輸送であり、国内の貨物輸送においても約40%(※2)を海上輸送が担っています。そんな海運を支える船員などの海技人材はこの国になくてはならない存在です。しかしながら、皆さんはその仕事内容についてご存じでしょうか。そこで今回は、海や船に詳しい方、海運関連の仕事をされている方にインタビュー。海上の仕事のほか、海や船の魅力をお伝えします。

※1 トン数ベース ※2 トンキロベース

vol.54

緑で変わる!まちの、私の、地球の未来

2024年の記録的猛暑や豪雨災害に、改めて気候変動に対する危機意識を高めている人も少なくないと思います。また、世界的には、ネイチャーポジティブとして、いかにして生き物を守り、自然を豊かにしていくかが、気候変動と並ぶ地球規模の課題として取り上げられています。こうした課題に対応するために、国土交通省が推進しているプロジェクトが「まちづくりGX」。都市における脱炭素の促進に加えて、街中で、緑をつくり・まもり・そだて、自然の力を上手に活用することで気候変動に対応し、多様な生き物が生息・生育できる環境を回復させるという取組です。同時に、それは私たち人間にとっても、快適で魅力的な環境の形成につながり、一人一人のWell-beingの実現になるでしょう。そのために今、どんな施策が行われ、私たちに何ができるのかを紹介したいと思います。

vol.53

「ホームタウン」をもうひとつ。「二地域居住」という暮らし方

パソコンとスマホがあれば、大抵のデスク仕事はどこからでも対応できる現代。働くまちと子育てをするまち、出勤に便利な場所と趣味を満喫する場所というように、2か所の拠点を行き来する「二地域居住」を楽しむ人が増えています。「より自分らしい人生を送れそう」と憧れる気持ちがある一方で、近所付き合い、住まい、子どもの教育、交通費など、いろいろと気になる人も多いはず。そこで今回は、実践者の方に伺った二地域居住のメリット・デメリットや、国が進めているサポート体制などについて紹介します。少子高齢化が進む日本において、新たな人材シェアの方法としても注目されている「二地域居住」について、この機会に考えてみませんか。

vol.52

「航空脱炭素化」~航空の「昔」と、「今」、そして「未来」へ~

10月に入っても真夏日が続くなど、観測史上最高の暑さを記録した2024年の夏。地球温暖化の影響を改めて感じた人も少なくないと思います。地球温暖化の進行を食い止めるために、現在、喫緊の課題となっているのが脱炭素化です。電気自動車、燃料電池自動車など自動車業界の試みが注目されがちですが、航空業界も例外ではなく、2050年までに国際線の航空機が排出する二酸化炭素を実質ゼロにするという目標が国際的に定められています。島国である日本にとって、航空機は必要不可欠な移動手段です。欧州などでは持続可能な航空燃料(SAF)の使用を義務づける動きがある中、日本において政府や航空会社がどのような取組を行っているのかをご紹介します。

vol.51

地域の「交通空白」解消に向けた令和の地域公共交通大改革

ローカル鉄道、路線バス、タクシー、フェリーなどの地域公共交通は、人々の暮らしに無くてはならないサービスであり、病院や学校の統廃合や高齢者の免許返納など、日常生活における移動の足の確保のニーズはますます高まっています。しかし、近年は運転手不足や人口減少による利用者減などにより、地域公共交通は厳しい状況におかれており、存続が難しく「交通空白」が生じている地域も珍しくありません。そこで進められているのが「地域公共交通のリ・デザイン(再構築)」。教育や介護など分野の垣根を越えた多様な関係者との連携・協働で地域公共交通の利便性・生産性・持続性を高めようというものです。誰もが行きたいときに、行きたいところへ行ける社会を実現するために、どのような取組が行われているのかを紹介します。

vol.50-2

「2024年問題」を契機に、より魅力ある業界へ -建設業編-

2019年4月から、会社の規模や業種により順次適用が進められてきた「働き方改革関連法」。時間外労働の上限規制に5年間の猶予期間が設けられていた業種でも2024年4月1日に適用開始となり、誰もが安心して働き続けられるワークライフバランスがとれた社会の実現に、また一歩近づいたといえます。しかし、その一方で新たな課題として浮上してきたのが、いわゆる「2024年問題」です。国民生活や経済活動を支える物流業界、建設業界が、将来にわたってその役割を果たしていけるよう、企業や私たち消費者にはどのような取組、変化が求められているのでしょうか。

vol.50-1

「2024年問題」を契機に、より魅力ある業界へ -物流サービス編-

2019年4月から、会社の規模や業種により順次適用が進められてきた「働き方改革関連法」。時間外労働の上限規制に5年間の猶予期間が設けられていた業種でも2024年4月1日に適用開始となり、誰もが安心して働き続けられるワークライフバランスがとれた社会の実現に、また一歩近づいたといえます。しかし、その一方で新たな課題として浮上してきたのが、いわゆる「2024年問題」です。国民生活や経済活動を支える物流業界、建設業界が、将来にわたってその役割を果たしていけるよう、企業や私たち消費者にはどのような取組、変化が求められているのでしょうか。

vol.49

日本を支える豊かな大地!共に北海道の未来を創る!

雄大な自然に絶品グルメと、国内外のツーリストから高い人気を誇る北海道。観光立国・日本を牽引する存在といえますが、北海道の日本での役割はこれだけにとどまりません。たとえば、食料の安定的な供給を確保する食料安全保障、2050年を目標としたカーボンニュートラルなど、実現のカギは北海道にあるのです!北海道の資源や特性を活かして我が国の課題解決を図るため、国は1951年から「北海道総合開発計画」を策定し、さまざまな取組を進めてきました。令和6年度から新たに「第9期北海道総合開発計画」がスタートします。豊かな資源に恵まれた北海道が、私たちの暮らしにどう関わっているのか、この機会にぜひチェックしてみてください。

vol.48

気象データを制すものがビジネスを制す!?

「気温25度以上になるとビールやアイスクリームが売れる」「鍋が食べたくなるのは気温18度以下」。そんな話を聞いたことはありませんか。普段の生活でも、天気予報をチェックして服装を考えたり、傘などの持ち物を決めたりと、私たちの行動は思っている以上に天気や気温などに影響され、気象データに頼っている部分があります。2021年には、こうした気象データを分析し、ビジネスに活用するスキルを修得する「気象データアナリスト育成講座認定制度」がスタート。今回は、気象がどのように私たちの生活に関係し、気象データがどのようにビジネスに貢献できるのかを紹介したいと思います。

vol.47

誰もが防災の担い手になる!災害大国ニッポンの未来

近年、「何十年に一度」、「生まれて初めて経験する」と言われるような災害が、全国各地で起こっています。しかしながら、何度も被災した経験がある人はそう多くはありません。いざ自らのリスクが高まったときでさえも、自分ごと化されないことにより、避難行動などにつながらず、最悪の場合は大規模な被害や犠牲者が発生しています。自分の命も大切な人の命も守るため、災害を自分ごととして捉え、防災・減災の正しい知識を修得することが現代では必須です。

そこで今回はテーマを「防災教育」とし、学びの内容、効果を上げるためのポイントなどをうかがいました。

vol.46

命を守る第一歩!すぐにでも自分でできる地震への備えとは?

世界有数の地震多発国・日本。マグニチュード6.0以上の地震の約20%は日本周辺で発生しており、ここ30年の間だけでも「阪神・淡路大震災」「東日本大震災」などの大きな地震が起こっています。その上、マグニチュード7~9と予測される「首都直下地震」「南海トラフ地震」の今後30年以内の発生確率はいずれも70%以上。1923年9月1日に起きた「関東大震災」から100年目となる今年、来るべき大震災から命を守るために、今私たちができること、すべきことは何かを、専門家や被災経験者の方のインタビューを通して考えます。

vol.45

誰もが気軽に「おでかけ」できる。パーソナルモビリティがある未来

電動キックボード、電動アシスト自転車、電動車椅子など、近年、街中で見かける機会がグンと増えた「パーソナルモビリティ」。

若者の手軽な移動手段としてはもちろん、高齢者や身体の不自由な方、子育て世代の方の移動支援、過疎地における交通手段、さらには環境負荷の低減など、さまざまな社会課題を解決するアイテムとしても注目されています。

パーソナルモビリティとはそもそもどういうものなのか、今後どんな展開が期待されるのか。インタビューを通して未来のモビリティの在り方を探ります。

vol.44

足元に宝の山! 循環型社会を実現する下水道資源

下水道の主な役割といえば、汚水を処理場で浄化し、川や海に戻すことなどを思い浮かべる方が多いと思います。

しかし、近年はそれだけにとどまりません。栄養豊富な処理水、有機物を多く含む汚泥、発電利用が進むバイオガスなど、汚水の処理過程で発生するさまざまな資源やエネルギーが、循環型社会を実現する鍵として注目を集めているのです。

今回はその中でも「下水道資源の農業利用」にフォーカスし、下水道の持つ高いポテンシャルに迫ります。

vol.43

心の、社会の「バリア」なんてぶち壊せ!

障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す「ノーマライゼーション」。例えば、車いす使用者用トイレやホームドア等の設備を整えることも、そのための方法のひとつです。しかし、ハード面でのバリアフリーは進んでも、人と人、いわばソフト面でのバリアフリーはどうでしょう。海外の共生社会を経験してきたパラリンピアン、障害者の立場から社会の在り方を考える研究者、いち早く障害者雇用に取り組んできた企業の方々に、日本のノーマライゼーションの実態や課題について話をうかがいました。

vol.42

ドローンで変わる!? 日本社会の未来像

2022年12月5日、ドローンの国家資格制度がスタートするとともに「レベル4」飛行が解禁となりました。これは、人がいる場所でも操縦者の目視外での飛行が可能ということ。今まで認められていなかった市街地上空を通るルートでの長距離飛行もできるようになり、運送業界をはじめ、さまざまな業界からの注目度が高まっています。そんなドローンの開発・活用の最前線にいらっしゃる方々に、日本におけるドローンの現状、今後の課題などについてお話をうかがいました。

無人航空機(ドローン)の新制度についての詳細はこちらをご参照ください。

(国土交通省無人航空機総合窓口サイト https://www.mlit.go.jp/koku/info/index.html)

vol.41

雪国だけじゃない! 雪の脅威から身を守る

近年、交通障害や物流障害など大雪による災害やその影響は雪国だけにとどまりません。雪害が増えた一因は「地球温暖化」。現状のまま進行した場合、日本の降雪量自体は減少していくものの、1度に1m以上積もる「ドカ雪」は増加すると言われています。今後さらなる雪の脅威から身を守るために、雪が降るメカニズムから雪への備え、災害に対する心構えまで、「雪」に詳しい方々にお話をうかがいました。

vol.40

令和の橋は何をつなぐのか?

インフラとして非常に重要な役割を任う「橋」。その一方で、絵の題材、映画や小説の舞台、観光スポットなどとしても、昔から世界的に人気があります。それは姿の美しさだけでなく、「川や谷などの障害を越え、異なる場所と場所とをつなぐ」という橋本来の役割に、私たちがドラマを感じてしまうからなのかもしれません。人、文化、希望、未来……と、いつの時代もさまざまなものをつないできた橋。令和の今、改めてどんな役割を担うのか、近年課題となっている老朽化の問題も含めて、橋との関わりの深い方々にお話をうかがいました。

vol.39

デジタルは日本の救世主足り得るか?

コロナ禍以降、日本でも急速に進み始めたデジタル化。今やキャッシュレスオンリーの店舗もあり、テレワークが基本の企業も続々と増えています。こうした流れを受け、国土づくりの指針となる新たな国土形成計画の検討を進めており、今年7月に公表した中間とりまとめでは、東京一極集中の是正や地方から全国へのボトムアップの成長に向け、「デジタルの徹底活用」を挙げています。とはいえ、具体的にどう活用すれば良いのか、悩んでいる人も少なくないはず。そこで、一足早くさまざまな課題にデジタルを用いて取り組んでいる方たちにお話をうかがいました。

vol.38

地図から読み解く時代の流れ

スマートフォンの普及などにより、地図の在り方が大きく変わりつつあります。目的地へのナビゲーションも一昔前は紙の地図帳頼りだったのに、今では目的地周辺のお店の情報までわかったり、バリアフリーのルートを探せたり。人流、気象など、さまざまな情報と掛け合わせられるサービスもあれば、アートとして地図を捉えてまったくの架空の街の地図を描くなど、地図の活用方法も楽しみ方もどんどん拡がっています。ここで紹介する地図に関わる方たちの話から、あなたも新しいビジネスのヒントが見つかるかもしれません。

vol.37

航空機の道先案内人。空の安全を守る航空管制官

1日数千機の航空機が飛び交い、「過密」と言われて久しい日本の空。航空管制官は、地上からいわばその交通整理をし、パイロットと共に安全なフライトを実現する“空の番人”です。2022年7月放送開始のドラマ『NICE FLIGHT!』では、そんな航空管制官とパイロットの恋愛模様とともに、プロフェッショナリズムや仕事の醍醐味が描写されています。今回はドラマの視点を借りて航空管制官の仕事に迫るとともに、現職の方からよりリアルなお話についてうかがいます。

vol.36

未来を守る、未来をつくる、メンテナンス

老朽化が進む社会インフラを限られたリソースで少しでも多く、長く維持していくため、重要性が増している「メンテナンス」。それは、現状維持のための「守り」だけではなく、安全・安心な未来を手にするための「攻め」の手段でもあります。体のメンテナンスが心の健やかさにつながるように、インフラメンテナンスの進歩の先には何があるのでしょう。先進事例を交えて考えます。

vol.35-2

ワーケーション&ブレジャーで発見!私のワークスタイル

働き方改革や新しい生活様式に対応した、柔軟な働き方として注目される「ワーケーション&ブレジャー」。新たな旅のスタイルとしても、地方創生の一助としても、普及への期待が高まっています。オフィスを離れ、旅先で働くことで得られるものとは。実践者たちの声を通して、働き方や旅との付き合い方のヒントを探ります。

vol.35-1

ワーケーション&ブレジャーで発見!私のワークスタイル

働き方改革や新しい生活様式に対応した、柔軟な働き方として注目される「ワーケーション&ブレジャー」。新たな旅のスタイルとしても、地方創生の一助としても、普及への期待が高まっています。オフィスを離れ、旅先で働くことで得られるものとは。実践者たちの声を通して、働き方や旅との付き合い方のヒントを探ります。

vol.34

持続可能な社会へ!建物の木造化がもたらすもの

近年、国産木材を建築物などに活用する動きが広がっています。大気中の二酸化炭素を取り込んだ樹木を木材として固定することで、大気中の二酸化炭素量の削減につながります。また、森林の有効活用は、山や森の機能を回復し、土砂災害防止や洪水の緩和などが期待できます。そして木材がもつあたたかさは、利用する私たちに癒やしや安らぎを与えます。住宅から公共建築物、中高層ビルまで、木造の魅力と可能性について考えます。

vol.33

輝け!水の中のスペシャリスト

海に潜り、人命救助や捜査活動を担う海上保安庁の潜水士。彼らをモデルにしたテレビドラマ『DCU』には、水中という過酷な環境でさまざまな試練や困難に立ち向かう潜水士たちの姿があります。潜水士を描くこと、そして潜水士を演じることの裏側にはどんな挑戦があるのか―舞台となる海上保安庁の業務とともに紹介します。

vol.32

可能性の宝庫!深海大国ニッポン

四方を海に囲まれた日本。日本の海(領海と排他的経済水域)の広さは世界で6番目で、そのほとんどが深海です。食卓を彩る海産物を生み出す生態系、産業の発展を支える原油などの資源にも深海が関わっています。普段私たちが見ることのない世界に何があるのか、その可能性を探ってみます。

vol.31

ビジネスマン必携!?進化する白書

各省庁の取り組みや、その背景となる社会の実態などをとりまとめて発行している白書。変化の激しい時代の流れや、日本という国がどこに向かっているかを知る手がかりが凝縮されているのだ。質の高い情報を活用して新たな価値を想像することが求められているビジネスマンたちとって、白書はどんな利用価値があるのか。そのヒントを探る。

vol.30

チャンス到来!?EVビジネス最前線

世界中で脱炭素に向けた取り組みが加速するなか、いよいよEVが拡大期を迎えそうだ。IT大手アップルなど異業種からの参入も相次いでいるが、日本経済の象徴ともいえる自動車産業は、100年に一度と言われるゲームチェンジに勝ち残ることができるのか。またEVの普及とともに自動化、コネクテッド、シャアリングといった分野の技術革新が進むことで、私たちの暮らしや都市の在り方はどう変容するのかを探る。

vol.29

ロボットの目に映る「物流の未来」

コロナ禍でステイホームの時間が増え、ネットショッピングなどの電子商取引が急激に拡大したことで、物流の需要過多や人手不足に拍車がかかっている。新型コロナウイルスの感染拡大防止や、頻発する自然災害への対応を視野に入れた物流の改善施策としてもデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が急務だ。サプライチェーンの中核を担う物流業界はどう対応し、変化していくのか、ドローン、ロボット配送など消費者にも身近な最新動向を通じて読み解く。

vol.28

日本の自然再発見!アウトドアで暮らしを豊かに

近年キャンプブームが再熱している。キャンピングカーの市場は年々成長しており、昨年は一人でキャンプを行う「ソロキャンプ」も新しいアウトドアスタイルとして注目された。また国営ひたち海浜公園のネモフィラがつくる絶景がSNSで知れ渡り、茨城でも有数の観光スポットとなった。新型コロナウイルスの感染拡大にともなう外出自粛も経験したことで、より一層高まる自然に触れ合うことの価値。アウトドアに魅了される人々への取材を通じて、生活者の心境の変化や新たなライフスタイルの可能性を探る。

vol.27

復興の先へ!震災10年のまちづくり

岩手、宮城、福島の3県を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生から10年が経過する。2011年3月11日、震災に伴う津波や建物の倒壊などで死者、行方不明者、関連死を含め2万2000人以上が犠牲になり、街並みはがれきの山へと一変した。しかし、この10年間で住宅や道路、鉄道などのインフラ整備が進み、被災3県は浸水地域の1万8000戸の宅地整備を終えている。未曽有の被害でゼロから始まったまちづくりを振り返り、復興の現在地と未来を探る。

vol.26

伝統の灯を消すな!無形文化遺産

2020年12月、国連教育科学文化機関(ユネスコ)は、日本の宮大工や左官職人らが継承する「伝統建築工匠(こうしょう)の技 木造建造物を受け継ぐための伝統技術」を無形文化遺産に登録することを決定した。建造物そのものだけでなく、それを支える技術を登録することで、国際社会での無形文化遺産の保護の取り組みに大きく貢献することが評価された。国内のみならず、世界に日本の伝統工芸技術を発信することで、いかにして後継者不足を克服し技術を継承するべきかを探る。

vol.25

鉄道×デザインのニューウェーブ

新型コロナウイルスの感染拡大により、通勤や旅行需要が減少し、各社は利用者の大幅な減少に苦慮しているが、鉄道には単なる移動手段としてのみならず、快適な旅を演出する空間や、車窓から見える風光明媚な景色を楽しめるなど魅力が満載である。なかでも近年は、内外装に意匠を尽くした観光列車や、居心地の良い駅舎などのデザインが注目を集めている。そこで、奇抜な「顔」が話題の叡山電鉄「ひえい」や、地域に根ざしたイメージ戦略が注目を集める相模鉄道の取り組みなど鉄道デザインの“いま”を探った。

vol.24

温故知新!先人達が作ったレガシー

明治維新以降、この150年以上の間に政治・経済・文化などあらゆる分野が当時の人々の想像もつかないようなスピードで進歩してきた。しかし、現在でも連綿として受け継がれているモノは数多い。例えば、私たちは当たり前のように洋服を着たり、カレーライスやパスタなどの洋食を食べているが、この風習は明治維新後に取り入れられたものであり、大正時代に建築された赤坂迎賓館は現在においても、各国の国王や大統領を迎え、外交活動の華やかな舞台となっている。

また、2021年には幕末から昭和初期にかけて官僚や実業家として活躍し、「日本資本主義の父」と呼ばれた渋沢栄一を主人公とした大河ドラマが放送予定であるなど、近代史が注目を集めている。 そこで、近代から現代に至る歴史や文化などをソフト・ハード面から振り返り、未来にどう展開していくか探る。

vol.23

半島は日本の台所!

三方を海に囲まれた半島は、陸の孤島のイメージがあるが、かつて日本は海上交通網で繋がっており、半島はその玄関口として栄えた歴史がある。漁業や農業が盛んで、日本の食料供給拠点として、食卓に美味しい食材を届ける「半島は日本の台所」。国は23の半島地域を半島振興法の対象とし、産業振興の支援等に取り組んでいる。リモートで働く生活、食や自然の豊かさ、余暇時間、幸福度等の半島地域の暮らしが再評価されている今、半島の魅力に迫る。

vol.22

仮想空間に広がる新たな可能性!

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、仮想空間を利用したビジネスの可能性が急拡大している。外出自粛で自由に出かけられず、会いたい人に会えない現実の自分に代わり、ネット上につくった好みのキャラクターなどを通じて気軽に交流やエンタメ、スポーツを楽しむスタイルが定着。企業においても、これをビジネスチャンスと捉え活動を活発化させている。中でも任天堂の人気ゲームシリーズ「あつまれ どうぶつの森(あつ森)」は仮想空間上の無人島で動物たちと気ままに過ごす世界観やキャラクターのおしゃれ、インテリアを紹介できる機能が女性層まで取り込み大ヒットした。このように物理的な制約を超えて無限に広がる仮想空間ビジネスの可能性を探る。

vol.21

宇宙ビジネス最前線!世界とどう戦う?

私たちにとって「宇宙」とはどんな存在だろうか?小説や映像などを通じてしかイメージ出来ない遠いものであるように思われがちなのではないだろうか?

しかし、今年6月にアメリカで世界初の民間企業による有人宇宙船の打ち上げが成功し、2022年には大分県で小型衛星を打ち上げる計画を明らかにするなど、宇宙を巡る動きが活発化している。こうした潮流の中、宇宙空間を利用したビジネスも現実味が増している。これまで宇宙産業と言えば、ロケットや人工衛星の開発といった分野ばかりに焦点が当てられていたが、最近では日本でも通信、観光、物流など広範な分野でベンチャーが相次いで立ち上がるなど民間主導のビジネスに注目が集まっている。世界では既に様々な分野で事業化が進められているが、日本は宇宙ビジネスで世界と渡り合うことが出来るのだろうか。その可能性を探る。

vol.20

みんなで守ろう!「命の水」

地球は水の惑星と言われているが、この地球上の水は海水などの塩水がほとんどを占めており、淡水は約2.5%しかない。そのうえ、その大半が南極や北極地域にある氷山や地下水で固定されており、人が容易に利用できる河川や湖沼などの淡水の量は地球上に存在する水量のわずか0.008%程度にすぎない。

この限りある水の確保が、今、危機に瀕している。近年の地球温暖化による気候変動の影響により、世界各地で渇水や洪水などの自然災害が頻発し、水の安定的な供給が見込めないからだ。

人が生きていく上で欠かせない「水」を将来にわたって守り続けていくために今、どのような取り組みが行われ、また、何が求められているのだろうか。

vol.19

離島は日本のサテライト拠点?

6800を超える島々で構成される島国の日本では、その領域、排他的経済水域の保全や、多様な歴史や文化の継承といった様々な重要な役割を担う離島。豊かな海洋資源に囲まれ、その魅力に引かれて定住する流れが生まれつつある。国は有人島のうち沖縄、奄美、小笠原などを除く78地域255島を離島振興法の対象とし、近年では離島と企業をつなぐ「しまっちんぐ」の開催やICT等の新たな技術を離島に導入を推進する「スマートアイランド」などの振興策に取り組んでいる。また、働き方改革などでリモートワークが広がるなか、ワーク・ライフ・バランスを実現する環境を持つ離島の多様な魅力に迫る。

vol.18

自転車で切り拓く、新たなライフスタイル

近年、全国各地でサイクルツーリズムやシェアサイクルなど自転車を活用した取り組みが活発だが、自転車には観光振興、環境に優しい都市空間の創出、交通渋滞の緩和、健康づくりなど、様々な面からの暮らし向上につながる可能性がある。民間はもとより国も2017年に自転車活用推進法を施行し、5月を自転車月間と定め、18年には自転車活用推進計画を策定するなど自転車の活用推進に積極的に取り組んでいる。自動車社会の見直し機運が高まる中で、自転車をどのように位置づけていくか、各地で議論が活発になっている。

vol.17

既存住宅の活性化が日本を救うか

全国で約850万戸と推定される空き家。依然として増加傾向にあるものの、空き家をリノベーションして住んだり、民泊やシェアハウス、イベントスペースなどとして活用したり、地方の既存住宅を利用して都心と地方の二拠点居住を楽しんだりするなど、いろいろと新たなニーズが生まれている。また、街づくりや地域の活性化を進めるうえでも、既存住宅の活性化はカギとなる。住まいとしてのほか、趣味や仕事の場として活かしていくことも考えられる既存住宅の資産としての価値を高めていくには、リノベーションによる大胆な工夫や仕掛けを行うことが有効だ。

vol.16-2

総力戦で挑む防災・減災プロジェクト~いのちとくらしを守る防災減災~

激甚災害が頻発している状況の中、災害から国民の命と暮らしを守るべく、今年1月に国土交通省はその総力を挙げて、抜本的かつ総合的な防災・減災対策を目指す「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト~いのちとくらしをまもる防災減災~」を立ち上げた。国土交通大臣を本部長とする「国土交通省防災・減災対策本部」を設置し、防災意識社会の実現に向けた検討を進めるなどプロジェクトを強力かつ総合的に推進していく考えだ。今回は特集として、基本テーマの取りまとめ役を担う4名の幹部に話を聞く。

vol.16-1

総力戦で挑む防災・減災プロジェクト~いのちとくらしを守る防災減災~

激甚災害が頻発している状況の中、災害から国民の命と暮らしを守るべく、今年1月に国土交通省はその総力を挙げて、抜本的かつ総合的な防災・減災対策を目指す「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト~いのちとくらしをまもる防災減災~」を立ち上げた。国土交通大臣を本部長とする「国土交通省防災・減災対策本部」を設置し、防災意識社会の実現に向けた検討を進めるなどプロジェクトを強力かつ総合的に推進していく考えだ。今回は特集として、基本テーマの取りまとめ役を担う4名の幹部に話を聞く。

vol.15

狙うは、ナイトタイムエコノミー!

夜の時間帯に観劇、観光などのレジャーを楽しむ「ナイトタイムエコノミー」。訪日外国人客の増加が続く中、「日本の街には、夜間遅くまで楽しめる場所がない」という声が聞かれるようになった。受け入れ側の日本でも、夜を楽しもうとする観光客を受け入れれば、更に消費は拡大するのでは、との狙いから、経済政策としても注目されるようになっている。これまで規制一辺倒だった夜の街に、「楽しんで遊んでもらえるように」という発想が生まれ、新風が吹き始めている。

vol.14

「道」が変わる!新たなチャレンジ

私たちが日常的に使用している「道路」。近年、AIやIoT等の技術革新が進み、道路の建設やその維持管理にもこうした技術が活かされている。近い将来、道路整備がこれまで以上に進み、また、自動運転車や空飛ぶクルマが現実のものとなれば、既存の道路の位置づけも大きく変わることになるだろう。その時、道路空間をどのように活用していくのか。単なる交通インフラにとどまらず、オープンカフェなどコミュニケーションの場所としても、道路は大きな可能性を秘めているのではないか。

vol.13

未来都市が現実に? スマートシティ発進

AIやビッグデータ、次世代送電網(スマートグリッド)技術などを活用し、渋滞解消や省エネなどを目指す先進都市「スマートシティ」。日本では国家戦略特区などの枠組みで導入が進んでおり、今年8月には、約600の自治体や企業、中央省庁、研究機関が参加して先行事例を共有する官民連携協議会も設立された。スマートシティが現実のものとなることで、私たちのくらしはどう変わるのか。

vol.12

進む、港湾革命。日本躍進の切り札となるか

AI、IoT、自働化技術を組み合わせた世界最高水準の生産性と良好な労働環境を有する世界初となる「AIターミナル」の実現に向けた取り組みを進めるなど、日本の港湾は世界の最先端を目指している。また、今後も更なる需要が見込まれる物流の分野においても、国際的な競争が激化しており、港湾が大きく変わりつつある。島国ニッポンにおいて、「港湾革命」が国際競争力強化のための切り札となるのか、今後の展望を探る。

vol.11

「空飛ぶクルマ」もう夢じゃない!

次世代モビリティの柱として注目を集めているのが「空飛ぶクルマ」だ。これまで、アニメや書籍等で未来の乗り物として語られてきたが、近年、国内外の企業が実用化に向けた開発を進めている。国内でも政府が2023年の事業開始を目標に掲げ、企業と自治体も連携して産業化に向けた取り組みを推進するなど、活発な動きを見せている。空飛ぶクルマ社会が実現すると、世の中にどのような変化がもたらされるのかを探る。

vol.10

旅行しない若者たち

2018年、訪日外国人観光客(インバウンド)数はビザ緩和などの効果により3,000万人を突破したが、日本人の海外旅行客(アウトバウンド)数は1,895万人と過去最高を記録したものの、訪日外国人観光客数と比較すると、まだまだ少ないと言える。特に若者の出国者数は人口そのものの減少に伴って、ここ20年で33%減少している。若者たちはなぜ外国へ行かなくなったのだろうか。この問題の背景と解決に向けた方策について探る。

vol.9

天気予報は「ニッポンの未来予報」!

誰もが気にする天気予報。今、天気予報に熱い視線が注がれている。観測技術の発達や人工知能(AI)、データ分析技術の進化とともに、天気予報をはじめとする気象データの利用が広がる。産業の3分の1が天候に左右されるといわれ、気象データは、幅広い業種に新たな価値を生み出す可能性を持つ。気象データの活用などに向けて気象庁は、気象ビジネス推進コンソーシアムを立ち上げた。気象データからどんな未来が開けるのか。ニッポンの天気の最前線を追う。

vol.8

“地下”を攻める! 新たな挑戦

狭い狭いと言われ続けた日本の国土にあって、利用しつくされていないのが地下空間だ。外部から完全に隔離できるという、地球上のほかの空間にはない特長を持つ。これまでは、道路や鉄道など交通網の敷設や、豪雨時に水をためる防災施設などとして使われてきたが、活用法はこれにはとどまらない。香港では地下都市の建設も進んでいるが、日本でも工場などで排出されるCO2の封じ込めや、地下工場の建設など様々なアイデアが実用段階に入っている。いっそうの利用に向けた課題を探る。

vol.7

どうする? 通勤ラッシュ

都市圏の「痛勤」ラッシュは、ビジネスパーソンたちを悩ませ続けてきた。充実した鉄道網、複雑なダイヤのもと効率的に運用されている都市鉄道だが、通勤時間帯の混み具合は依然として大きな社会問題であり続けている。人口減少が見込まれる中、輸送力増強に向けた大幅投資も簡単ではない。最近は、訪日客の増加や、「働き方改革」による通勤時間帯の多様化などの変化もみられる。また東京の一極集中はさらに進んでおり、解決の道筋は見えてこない。鉄道側の対応に加え、個人の生活スタイルの見直し、都心部での住宅立地など、各方面の幅広い取り組みが求められそうだ。「ラッシュ」の今を識者に聞く。

vol.6

激甚化する自然災害にいかに向き合うか。

2018年は7月豪雨災害や台風21号など、様々な大規模自然災害に見舞われた。気候変動の影響等により、今後も大規模な自然災害の発生が想定される。ネットメディアやSNSなどが急速に普及する現代社会においても、まだ住民一人一人に必要な災害情報が届いているとは言いがたいく、逃げ遅れが問題となった。課題解決に向け、官民一体となり、マスメディアもネットメディアも垣根を越えた取組が今、始動している。

vol.5

"データ大流通時代"、オープンデータは起爆剤となるか?

官公庁が保有する気象や地理空間データなどのビッグデータをオープン化する動きがある。こうした動きは、新たなビジネスの創出や人々のくらしの快適性や経済活動、社会活動を飛躍的に向上させる起爆剤となるか。自動運転、MaaS、建設分野のIT化、物流革命などへの活用等、オープンデータの促進が社会、経済、産業にもたらすインパクトやビジネスチャンスについて識者に聞く。

vol.4

公共インフラは、財政圧迫要因か? 新たな社会資産か?

高度成長期に大量に建設された道路、橋梁、トンネル、ダム、堤防、上下水道などのインフラの更新期が迫っている。今後、老朽インフラの維持管理更新費は増加すると見込まれており、現状の予算水準では、新規投資が一切できなくなる将来も遠くない。他方、空港にはじまり、上下水道、高速道路とコンセッション方式による民営化が拡大している。今後、必要な維持管理費をまかないつつ、必要な投資を行っていくためには、どうしたらよいか。受益者負担、有料化、民営化、インフラ集約化など、今後の方策を識者に聞く。

vol.3

自動運転時代、移動はどう定義されるのか?

これまでは、自家用車での移動、認可された事業者が拠点間を低コストで大量の旅客を運ぶ公共交通による移動は、区別されてきた。しかし、カーシェアが進み、レベル5の完全自動運転が当たり前になった時には、移動の概念は、どのように変わるのだろうか。運転手の技術に頼る必要がなくなり、二種免許はいらなくなるだろうか。個人が自動車を所有する時代から、スケールメリットを有する企業がプラットフォーマーとなり、モビリティサービスを提供する時代になるだろうか。

vol.2

シェアリングは、経済成長の切り札か?

民泊、カーシェア、空き駐車場時間貸し、等、スマートフォンやインターネットのマッチングサービスの進展でシェアリング経済が進展している。カーシェアで車を所有する必要がなくなり、消費者の保有・利用コストは大幅に低下する。駐車場を使わない時間をタイムシェアできれば、収益改善に役立つし、都心の駐車場スペースは劇的に不要になるかもしれない。このようにシェア経済は、総資産回転率を高め、いままで無駄になっていたものから、付加価値を生む「打ち出の小槌」となり得る。他方、モノの生産と消費を通じた経済成長を抑制する可能性もはらむ。我々は、シェアリングビジネスにどう向き合っていくべきなのか。

vol.1

テクノロジーは過疎を救うのか?

東京一極集中と過疎問題。地方都市が消滅するとも言われる。他方、自動運転車が過疎地域の人々を運ぶ足となり、ECで何でも注文でき、無人ドローンが荷物を運ぶ。5G普及で遠隔地勤務も容易になり、様々な働き方が生まれる。再生エネルギーにとって代わり、大量生産の優位性が薄れ、非中央集約型の分散型経済に。Society5.0において本当に地方は消滅するのか、逆に地方へ人口が回帰する、そんな可能性はないか。テクノロジーの可能性から、「過疎」を再定義していく。

.jpg)