こんなところに国交省

知る人ぞ知る取組からちょっと意外なお仕事まで

公開日:2025/4/1

file 012

開発保全航路

国が造り、守り、維持する

日本の産業・生活を支える「海の道」

港湾貨物取扱量日本一!

東京湾を航行するコンテナ船やタンカーなどの大型船は1日何隻?

約50隻

約200隻

約500隻

答えはこちら

約500隻

東京港、千葉港、木更津港、川崎港、横浜港、横須賀港を擁し、港湾貨物取扱量日本一を誇る東京湾。航行する大型船は1日約500隻にのぼり、工業製品の原材料となる鉄鉱石、発電燃料となる原油、石炭、LNGから、生活に関わる食料品、日用品まで、様々な物資を運搬。日本の産業活動を支える大事な拠点となっています。その重要性の高さから、1978年に東京湾内の「中ノ瀬航路」「浦賀水道航路」は「開発保全航路」に指定され、国が自ら開発、保全を行うことになりました(※)。今回はこの開発保全航路について紹介します。

※2013年12月、港湾法施行令の改正により開発保全航路が拡大して指定されることになり、「中ノ瀬航路」と「浦賀水道航路」と拡大部とを合わせて「東京湾中央航路」という名称に変更。

「開発保全航路」って?

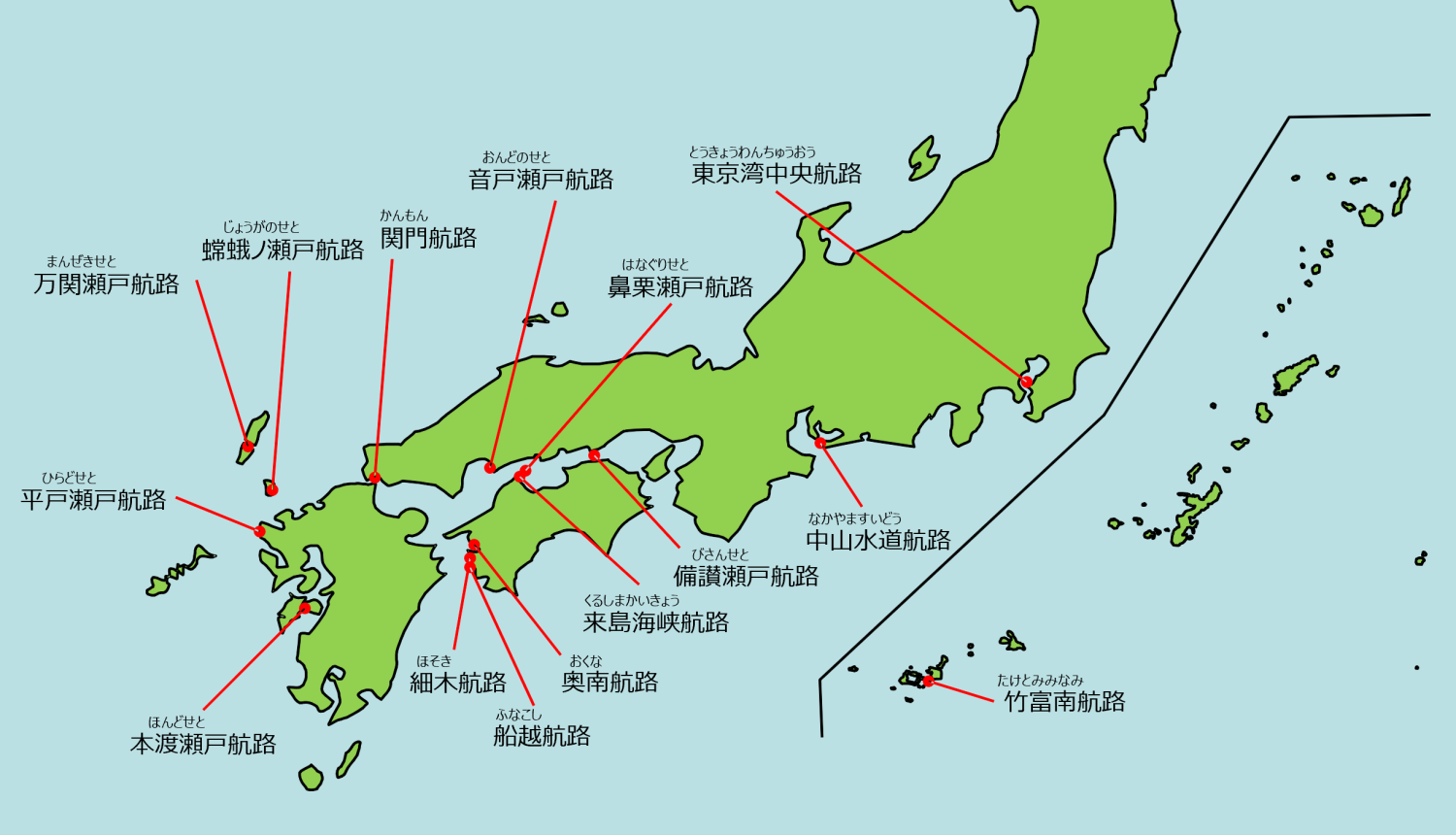

「開発保全航路」とは、海上交通における要衝(重要な地点)であり、船舶の大型化、高速化に対応した安全かつ円滑な往来を確保するために開発、保全を必要とする航路のことを言います。その区域は政令で定められ、現在は東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、関門海峡などにある15航路が指定されています。開発保全航路の工事、維持管理等を手掛けるのは国(国土交通省)で、既存航路の拡幅工事や増深工事、海面に浮遊する障害物の除去、パトロールや定期的な点検、補修などを行っています。

「海上交通の要衝」といっても、開発保全航路は「東京湾中央航路」のような国際・国内海上輸送ネットワークを担う大規模なものだけではありません。例えば、愛媛県の「奥南航路」「細木航路」「船越航路」、沖縄県の「竹富南航路」などは比較的規模が小さいです。しかし、漁業、通学、観光など地域の人々の生活を支える重要な航路ということで開発保全航路に指定されています。

全国の開発保全航路

どんな業務をしているの?

① より安全で運行しやすい航路を生み出す開発業務

大型化、高速化など船は年々進化していますし、海上に造られた建造物の老朽化や天災などの影響により海の環境もどんどん変わっています。こうした変化に対応し、船が安全で安定的に航行できるよう、国土交通省では次のような工事を行っています。

<事例1 過去の建造物の保全・撤去>

東京湾には、明治から大正にかけて防衛のために建設された海堡(海上要塞)が複数あります。そのうちの「第三海堡」は関東大震災で水没したまま放置した結果、それが暗礁化し、長く「浦賀水道航路(東京湾中央航路)」における海難事故の一因となっていました。また、「第ニ海堡」は台風などの影響から既存の護岸が崩れて浸食されており、大規模地震の際には地盤の液状化により航路内へ土砂が流出する可能性が高いことが分かりました。そこで、「第三海堡」は2000年から7年間かけて撤去工事を実施。「第ニ海堡」は2007年から2025年にかけて島の外周を保全するための護岸を整備しました。

2025年3月に「第二海堡」の護岸整備工事が完了。

<事例2 土砂を取り除き航路を確保>

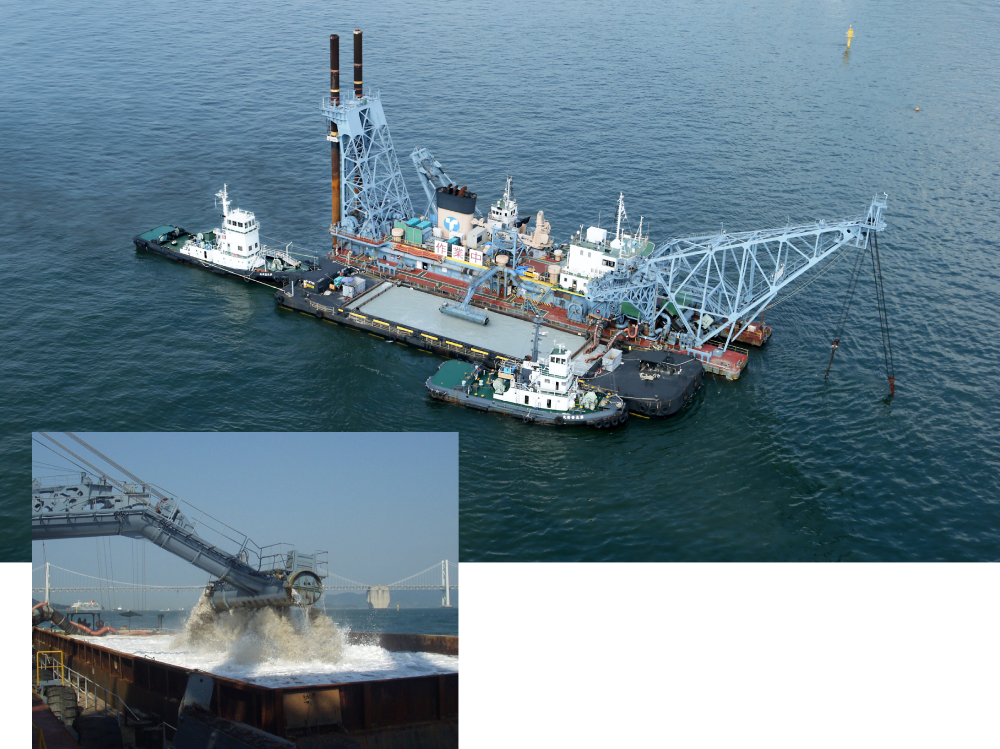

「備讃瀬戸航路」は大型船が航行可能な幹線航路であり、瀬戸内海の海上交通において重要な役割を果たしています。しかし、複雑な海底地形の影響で、土砂の流入やサンドウェーブ(※1)が発達しやすく、その結果、航路の水深が浅くなりやすいという課題がありました。自然現象に起因するものだけに、1回浚渫(※2)工事を行えば完了というわけにはいきません。そこで、将来に渡って対応するために「開発保全航路」とし、特に土砂が溜まりやすい場所は年に1回は測量を実施。計画的に浚渫工事を行い、常に必要な水深を維持できるように航路を管理しています。

※1 流れの強い海域の海底に、流れによって砂粒が運ばれ、堆積する現象。

※2 航路の深さを確保するために底面の土砂を取り除いたりする工事。

備讃瀬戸航路の浚渫工事。

ここで浚渫された砂は質が良く、覆砂(質が悪化した底面を砂で覆い、底質改善を図ること)として活用することで瀬戸内海の環境修復にも貢献している(下)。

②航路内の異常の早期発見に努める保全業務

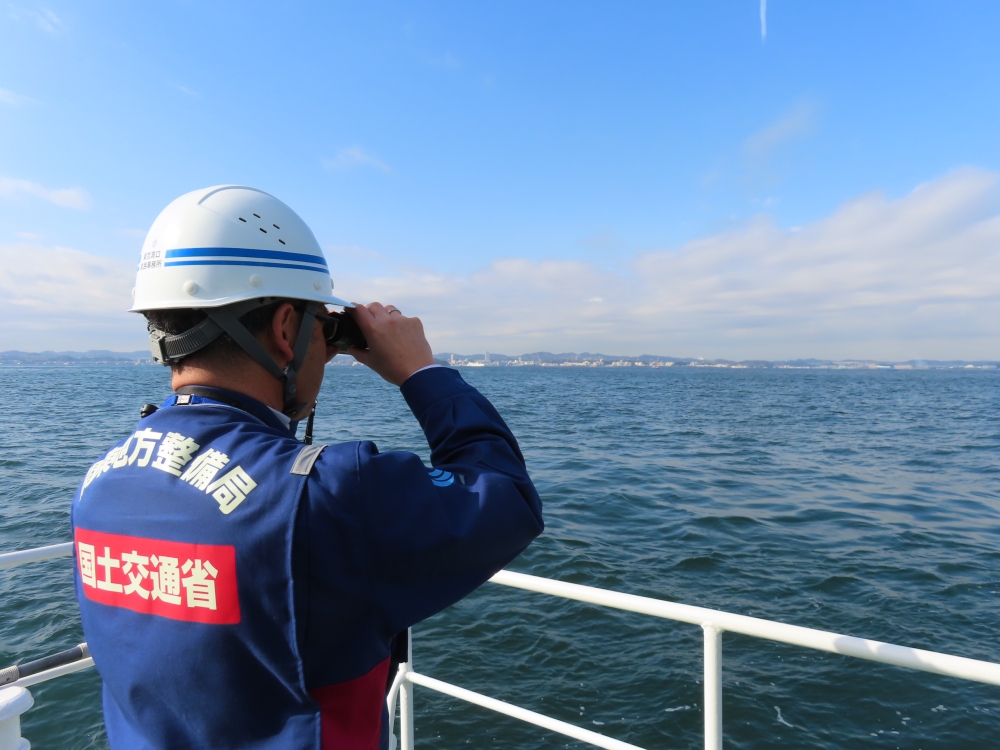

開発保全航路は昼夜を問わず数多くの船舶が航行しています。そのため、衝突事故、積み荷の落下、漂流物など、航路やその近辺で航行を阻害するようなトラブルが発生した時には大問題に発展しかねません。被害を最小限に抑えるには、いち早くトラブルを察知して関係各所と情報を共有、迅速に対応することはもちろん、日常的に航路内を点検することで事故を未然に防ぐことも重要です。国土交通省では、目視により航路内の異常をチェックする「監視パトロール」、船の航行に必要な水深が維持されているかを確認する「深浅測量」、海底異常の有無をチェックする「管理測量」等を定期的に実施。他にも監視カメラ、AIS(船舶自動識別装置)レーダー等を利用することで、トラブルの早期発見、対応に努めています。

開発保全航路の水深、海底の状態を確認する航路調査船「うらなみ」。

目視で航路内の異常をチェックする監視パトロール。

東日本大震災を教訓に災害にも強い航路を目指す

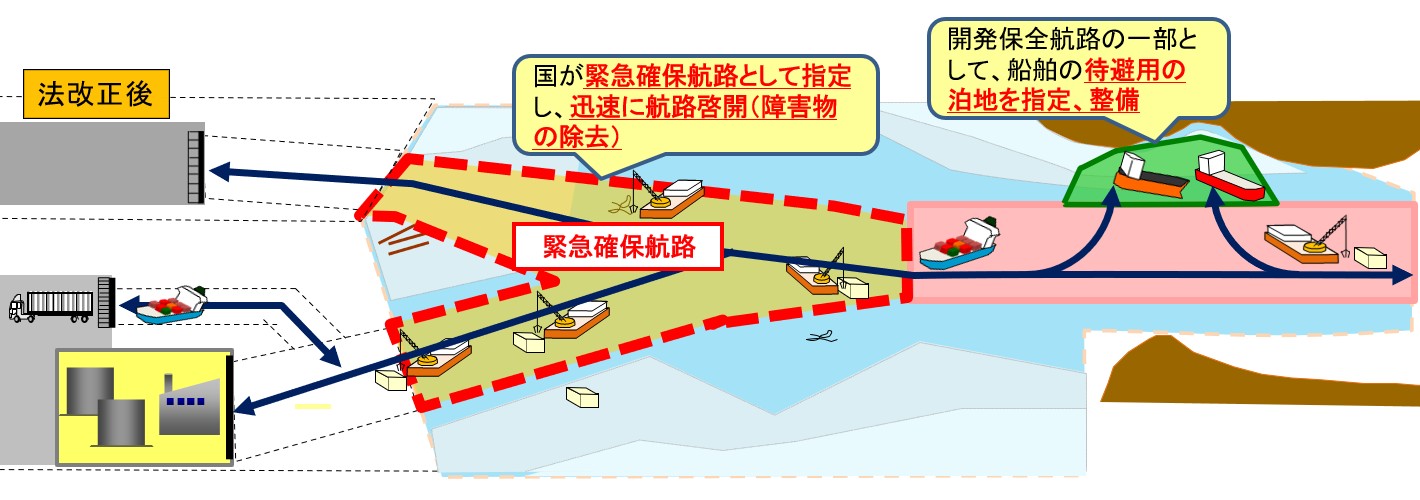

東日本大震災の発生時、東京湾では大型船舶の避難場所が決められていなかったことから、衝突などの二次災害が起こりかねない状態でした。そのため、2013年に港湾法を改正。万が一の時には開発保全航路が船の退避場所となるよう、航路内に船舶が停泊できる施設が設置されるようになりました。

また、津波で流出した貨物が港湾区域外に拡散した場合、障害物の除去についての責任の所在が不明確であり、船舶の航行が可能となるまでに時間を要してしまう恐れがあることから、東京湾、伊勢湾、大阪湾に「緊急確保航路」を指定(その後、大阪湾を拡大する形で瀬戸内海を追加指定)。災害発生時には、緊急物資の輸送や救助活動に必要な船舶が航行できるように国が迅速にルートを確保するものとし、そのルートには開発保全航路も含まれています。海洋大国にして地震大国でもある日本において、海上交通は平常時はもちろん、万が一の時の「道」としても重要なのです。

港湾法の改正により、災害時に船舶の退避場所、交通ルートが迅速に確保できるように。