こんなところに国交省

知る人ぞ知る取組からちょっと意外なお仕事まで

公開日:2025/2/26

file 011

国土技術政策総合研究所

住宅・社会資本分野で唯一の国の研究機関

約60の実験施設で安心・安全な暮らしの基盤を整える

国土交通省の研究機関

「国土技術政策総合研究所」の面積は東京ドーム何個分?

約27個分

約13個分

約8個分

答えはこちら

約27個分

国土交通省が所管する研究機関の中で最も広大な敷地面積を持つのが「国土技術政策総合研究所」のつくば市の施設です。その面積は約125ha。東京ドームが約4.7haですから約27個分になります。これは東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを合わせた面積(約112ha)よりも広い敷地です。今回はこの国土技術政策総合研究所の役割や研究内容について紹介します。

「国土技術政策総合研究所」って?

「国土技術政策総合研究所(以下「国総研」と略)」は、国土交通省が所管する研究機関のひとつです。住宅や道路、港湾などの社会資本(インフラ)を対象とし、この分野では唯一の国の研究機関です。

研究施設は茨城県つくば市に旭庁舎と立原庁舎、神奈川県横須賀市に横須賀庁舎があり、旭庁舎は下水道、河川、土砂災害、道路交通、道路建造物についての研究開発を担当。立原庁舎は建築、住宅、都市、横須賀庁舎は港湾・沿岸海洋、空港に関する研究開発をそれぞれ手掛けています。国総研の研究成果は国土交通政策の企画・立案、普及に活用され、例えば、令和6年11月5日から開始された新東名高速道路における自動運転トラックの要素技術検証には、国総研で実施した研究開発の成果が活用されています。

旭庁舎(右上)、立原庁舎(左下)、横須賀庁舎(左上)、国総研のシンボルマーク(右下)。「NILIM」は、国土技術政策総合研究所 (National Institute for Land and Infrastructure Management)の略称。三角形は、河川・道路等の分野、都市・住宅等の分野、港湾・空港等の分野が連携して総合的な住宅・社会資本整備を担っていくことを表している。

どんな研究をしているの?

トンネルも揃った試験走路で道路交通に関する実験を実施

国総研には延長約6.2kmに及ぶ試験走路があります。その敷地内には世界的にも類を見ない規模の実大トンネル(延長700m、断面積45.5㎡)、などの施設が設置され、道路の構造や道路施設、ITS(※)等、道路に関する様々な実験が行われています。ここで得られた研究成果は、安全・円滑・快適な道路ネットワーク・道路空間の形成に活用されています。 ※Intelligent Transport Systems(高度道路交通システム)。人と道路と車両の間で情報を連携・共有することにより、交通事故、渋滞などの道路交通における社会課題の解決を目指す交通システム。

道路関係の技術基準には、国総研が行う道路の走行性、安全性、路車協調技術等に関する実験の成果が反映されている。

歩道などでよく見る「ボラード」の性能や強度を研究

「ボラード」とは歩道と車道の間などに設置し、歩行者と車両の通行空間を区分するもので、車両が歩道に進入して歩行者と衝突しないよう抵抗できるものもあります。名前は知らなくても、「ああ、見たことある!」と思った人も多いのではないでしょうか? 1本ずつ立てられることから、例えば、ガードレールが設置できない横断歩道の出入口にも設置されています。国総研では衝突実験による車両の衝突に抵抗できるボラードの性能や強度の検討に加え、視覚障害者を考慮したボラードの設置方法や、良好な景観形成に配慮したボラードの色彩などについても検討しています。

ボラードの衝突実験。歩行者や周辺の自動車はもちろん、衝突した自動車に乗っている人の安全も考慮した強度、設置方法を研究。

ドライバー要らずの未来も近い? 自動運転の各種実験を実施

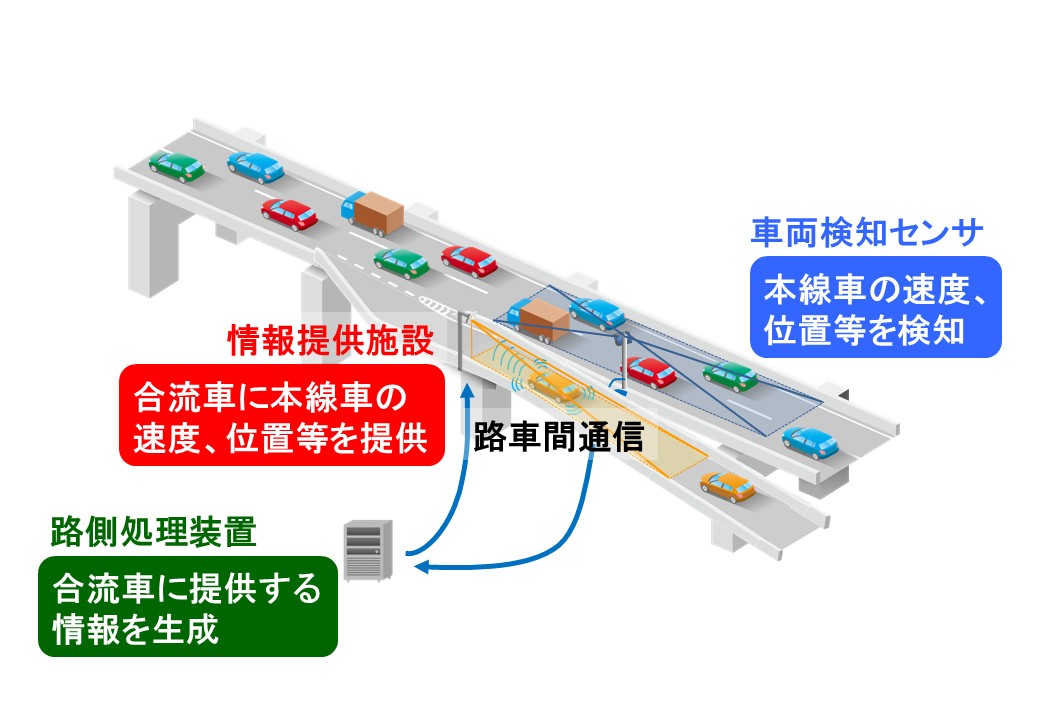

道路交通の安全性向上や渋滞緩和の他、近年のドライバー不足を補うものとしても期待されている自動運転車。国総研でも、自動運転車の本線合流を支援する合流支援情報提供システムの効果検証実験、磁気マーカー(※1)の設置間隔に関する実験、車線維持支援システム(※2)が作動可能な区画線の剥離状態の実験などを行っています。特に合流支援情報提供システムの効果検証実験では、国総研が開発した合流支援情報提供システムが情報提供することで、加速車線が短い条件下でも合流車の合流成功率が100%となりました。 ※1 永久磁石を主成分とする道路施設であり、自動運転車の自車位置特定を補助する施設 ※2 自動運転車が走行する際に車線の中央付近を維持するようにステアリング(操舵)操作を支援する機能

自動運転車向け合流支援情報提供システム(イメージ)。

実物大の模型による実験で「粘り強い河川堤防」実現へ

河川で起こる現象はとても複雑で、縮尺を小さくした模型では土砂の崩れ方などが変わってしまい、状況を正しく再現できません。そのため、国総研では実物大に近いスケールの模型で実験ができる「大規模堤防模型実験水路」を設置しています。堤防が決壊する主な要因は「越水(堤防を越えて河川の水があふれだすこと)」と推定されていることから、近年は堤防高4mの堤防模型を製作して様々な越水実験を実施。越水しても決壊しにくく、避難のための時間を確保できる「粘り強い河川堤防」の実現を目指しています。

大規模堤防模型実験水路を利用した越水実験の様子。

「台風防災実験水路」で台風時の海面を再現して対策を検討

「台風防災実験水路」は風、流れ、波浪を発生させる送風装置、回流装置、造波装置により、台風などによって引き起こされる強風、高潮、高波の3つを同時に再現できる国内最大級の風洞水槽です。近年は、高潮の要因のひとつである「吹送流(風の力により生じる海流)」や風波の発達メカニズムの解明についての実験を実施。また、2018年の台風21号、2019年の台風15号で大規模なコンテナの漂流被害、倒壊被害などが発生したことから、コンテナの漂流対策、耐風対策の検討のための模型実験も行われています。

台風防災実験水路

研究施設や実験を体験できる!研究所公開を実施

つくば市の国総研では4月の科学技術週間、8月のちびっこ博士、11月の土木の日に公開をしています。普段は入ることができない研究施設で調査・実験風景を見学したり、体験したりできるため、幅広い年代に人気です。「日程が合わない」という場合も、10~20人程度の団体であれば、事前予約で施設見学が可能です。自治体関係者向けには「スタディーツアー」も実施しており、「防災・減災」「インフラ維持管理」などの各専門家から問題解決に役立つ最先端の情報を得られると好評です。入場無料ですから、ぜひお気軽に足を運んでみてください。詳しくは、ホームページでご確認ください。

スタディーツアーにおける実大トンネル実験施設見学。

研究所公開での防災カード体験。