こんなところに国交省

知る人ぞ知る取組からちょっと意外なお仕事まで

公開日:2024/12/26

file 010

自動車登録

自動車の所有者は国のお墨付き

「自動車登録」によりあなたの財産守ります!

自動車が公道を走る上で不可欠な手続きのひとつに「自動車登録」があります。新しく購入した自動車などを登録する「新規登録」、所有者の住所、氏名などが変わった時に行う「変更登録」、所有者が変わる場合に行う「移転登録」などは、自動車を持っている人なら経験したことがあるのでは? とはいえ、実際の手続きはディーラーや中古車販売店におまかせというケースが多いので、「詳しくは知らない」という人も少なくないと思います。そこで今回は、「自動車登録」について紹介します。

そもそも「自動車登録」ってどういうもの?

安心・安全なクルマ社会を実現するために、日本には「自動車検査登録制度」という制度があります。この制度では、「一定期間ごとの自動車の検査(車検)」と「国への自動車の登録」を義務付けており、前者は自動車の安全性確保と公害防止のため、後者は自動車の所有権を公的に証明(公証)するための手続きです。2つともクリアしていなければ、自動車は公道を走ることができません。

自動車は登録することによって所有者の所有権を保護するという第三者対抗要件の性格を備えているため、登録で所有権を明らかにしておく必要があります。同じ理由で所有権の登記が必要なものに土地、建物(不動産)がありますが、登録された自動車も法的には不動産と同様に扱われます。抵当権の設定も可能です。

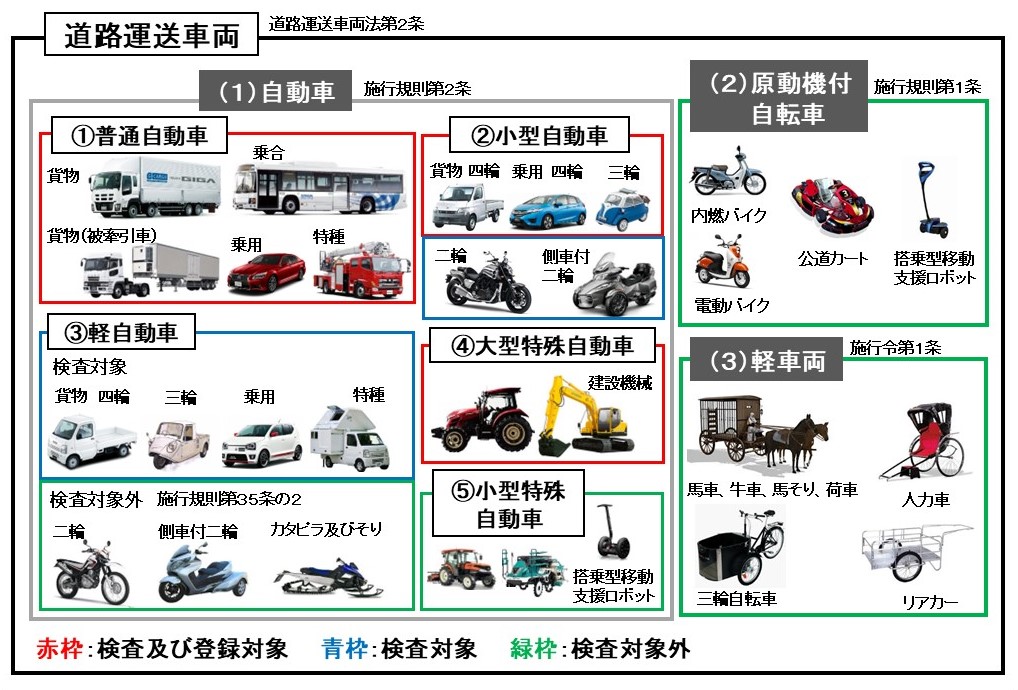

ただし、一口に「自動車」といっても、自動車登録の対象となるのは普通自動車、小型自動車(三輪・四輪)、大型特殊自動車のみです。軽自動車、二輪車などは対象外で、抵当権の設定などもできません(下図参照)。

マンパワーとデジタル、それぞれの強みを生かす!

全国93カ所の登録場所で約400名の自動車登録官が活躍中

自動車登録を行うには、自動車の使用の本拠の位置を管轄する国土交通省の地方支分部局である各地方運輸局の運輸支局・自動車検査登録事務所等に申請書、印鑑証明書などの必要書類を揃えて申請します。申請書などに不備が無ければ、新規登録時や引っ越しで管轄の運輸支局等が変わった場合には自動車登録番号が新たに定められ、ナンバープレートが交付されます。

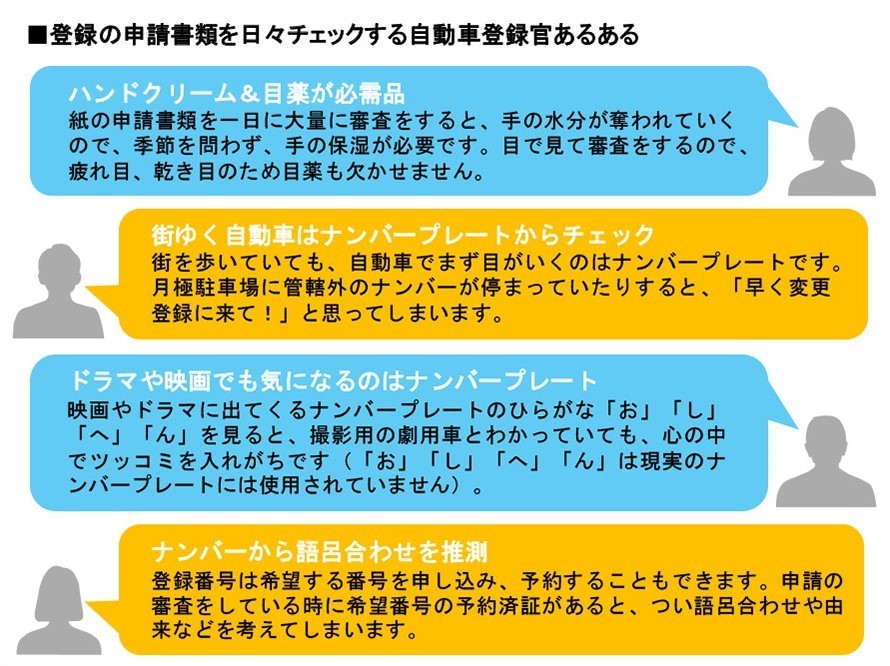

現在、運輸支局・自動車検査登録事務所等は全国に91カ所あり、登録に関わる業務は1年間で約2200万件(2023年度)。自動車登録申請書類の審査は、職員であれば誰でも行えるわけではなく、一定の知識・経験を有すると認められ国土交通大臣に任命された「自動車登録官」しかできません。全国で約400名の自動車登録官が、日々申請書類を審査したり、申請者の相談に対応したりして活躍中です。また、交付されたナンバープレートは自動車から簡単に取り外せないように「封印」(写真参照)の取り付けが義務化されていますが、その取り付け作業も自動車登録官が行うことができる仕事の1つです。

車検証の電子化で、いつでもどこでも情報を確認

自動車を新規登録すると、「自動車検査証(車検証)」が交付されます。この車検証が2023年1月から電子化され、従来のA4サイズより小さいA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼り付けたものに変わりました。

券面に記載されるのは自動車登録番号、自動車の使用者氏名または名称、自動車の型式や種別などの情報のみで、所有者の氏名・住所、使用者の住所・使用の本拠の位置、車検証の有効期間などの情報はICタグに格納されます。ICタグの情報は、「車検証閲覧アプリ」によりスマートフォンや汎用のICカードリーダーが接続されたパソコンから確認することが可能。PDFとして保存することもできるので、手元に車検証が無い時でも情報をチェックできます。

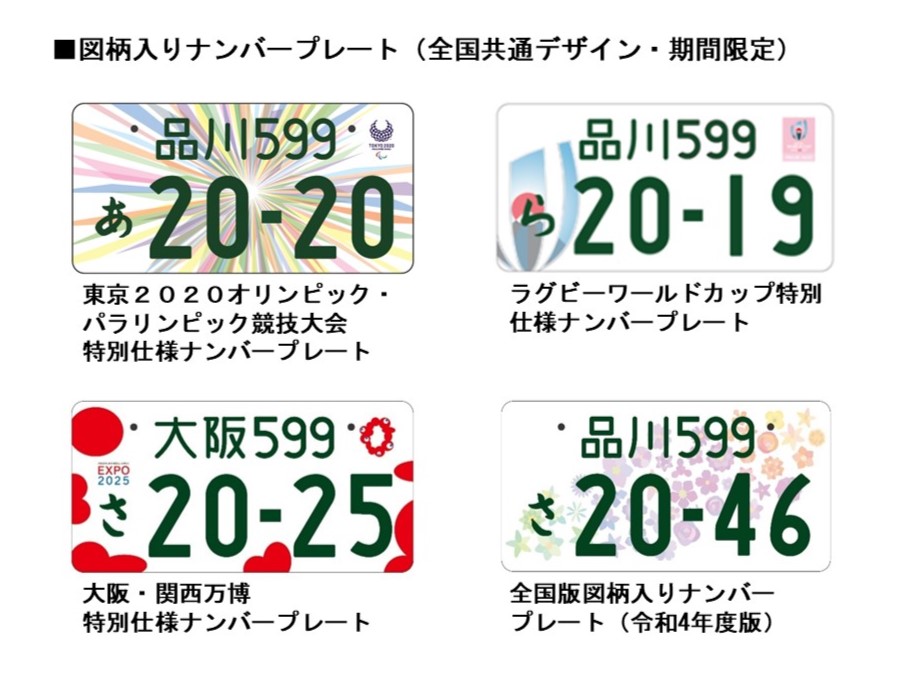

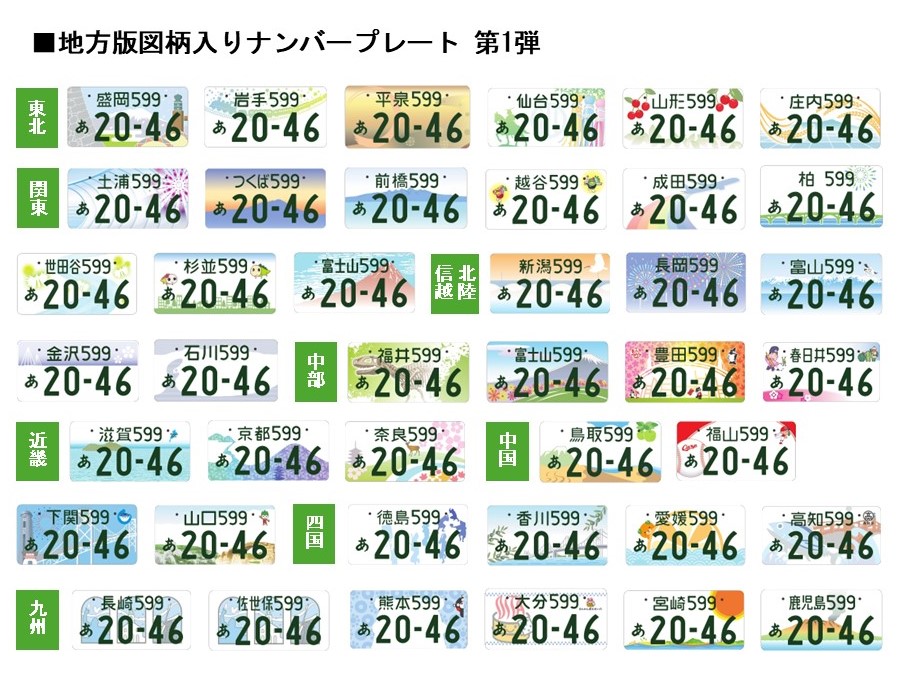

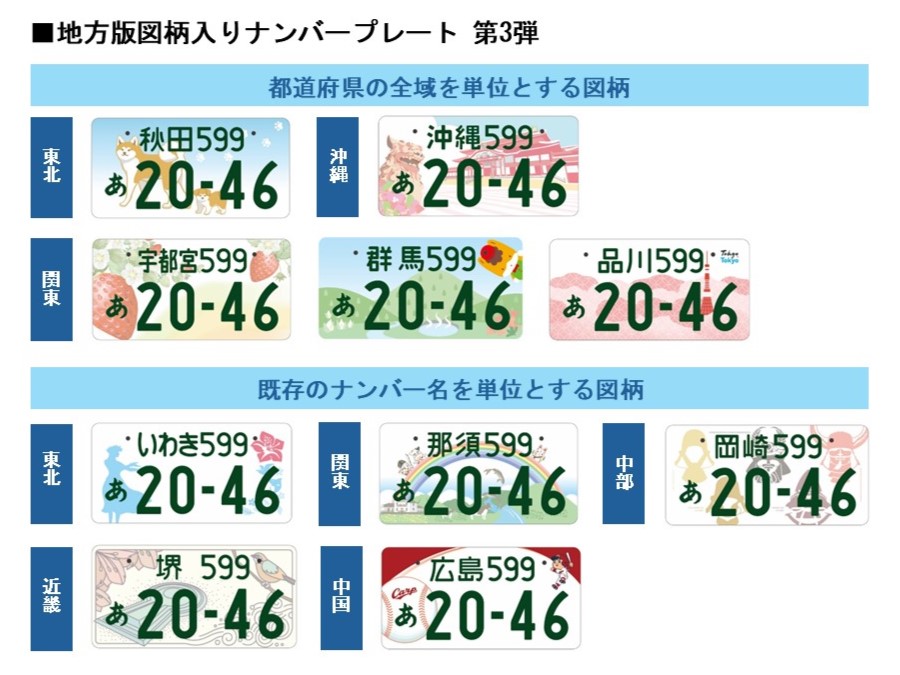

ナンバープレートは「走る広告塔」の時代に

ナンバープレートといえば、白、黄色、緑などの無地に数字や文字が記載されたイメージが強いと思います。一方、近年はもっと多角的な活用はできないかと、2017年にラグビーワールドカップ、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会にあわせた特別仕様のナンバープレートを期間限定で交付。2018年からは地域の風景や観光資源を図柄にすることで、地域の魅力を全国に発信する「地方版図柄入りナンバープレート」の交付をスタートさせました。現在、73地域で導入され、図柄は68種類にのぼります(2024年12月現在)。2022年には、「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」の開催を記念したナンバープレートも交付。今後も「走る広告塔」として新しい地域、図柄の展開が期待されています。