こんなところに国交省

知る人ぞ知る取組からちょっと意外なお仕事まで

公開日:2025/11/4

file 016

物流の標準化

ルール、規格を見直し最適化&効率化

持続可能な物流を目指す

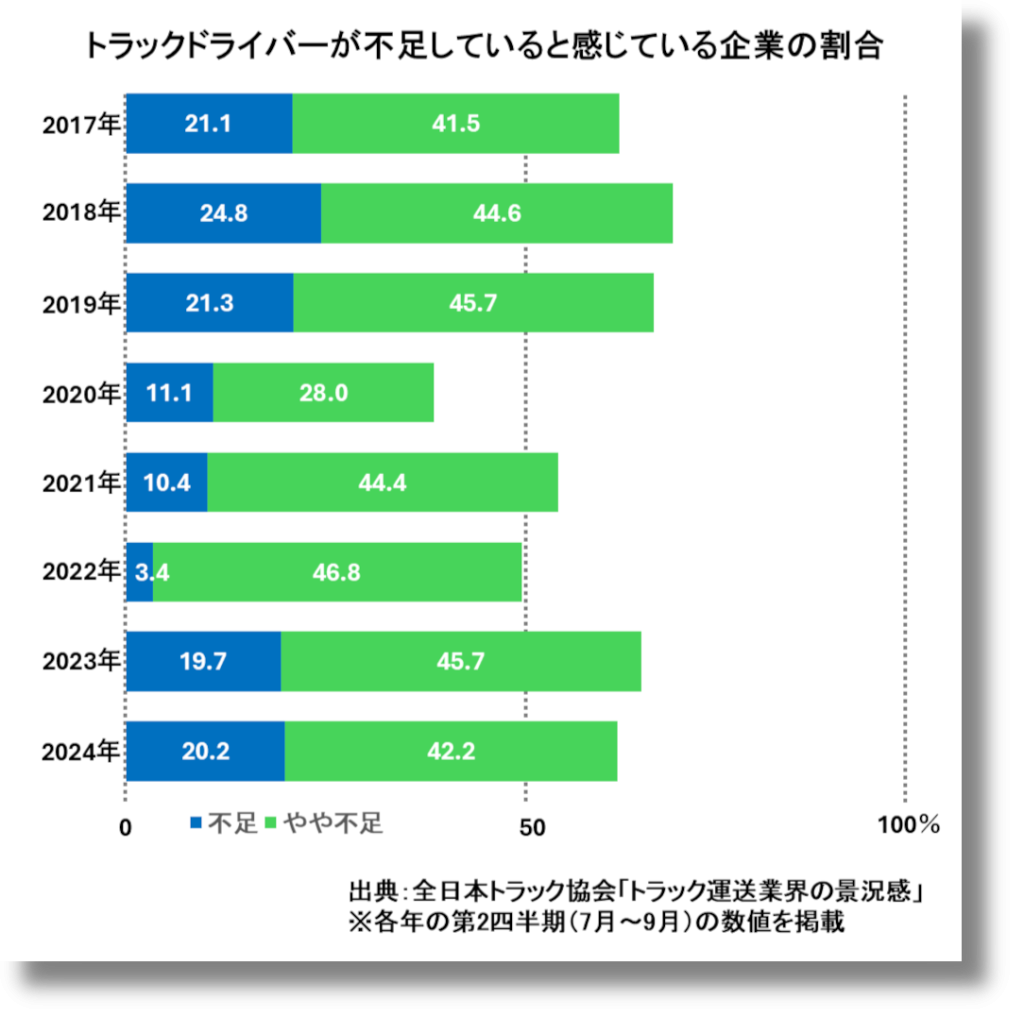

日本の経済活動を支えるインフラとして、物流は重要な役割を担っています。一方で、2024年度に適用された改善基準告示の見直しにより、トラックドライバーの長時間労働に対する上限規制が導入されました。しかし、深刻な人材不足の状況下で、具体的な対応策が講じられないまま推移した場合、2030年度には全体で約34%の輸送力が不足すると予想されています。また、2050年までのカーボンニュートラル実現など、物流業界は多くの課題も抱えています。これらの課題を解決し円滑な物流を目指すために、国土交通省は「物流の標準化」を推進しています。果たしてどんな施策なのか、その内容をご紹介します。

「物流の標準化」ってどういうもの?

「物流の標準化」とは、荷物を運んだり保管したりする時のルールや規格について、企業の枠を超えた標準的な仕様・運用を設定、または統一することです。

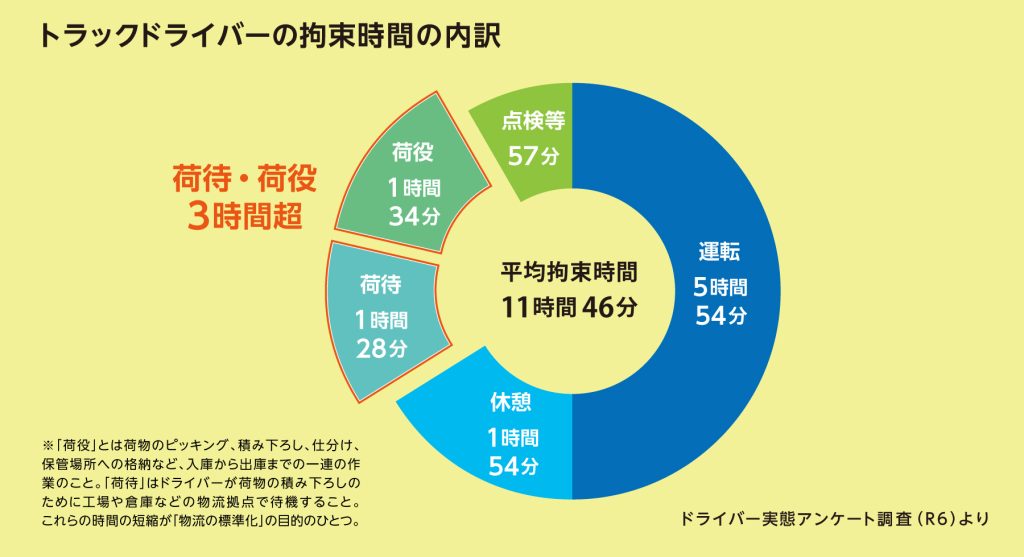

通信販売の商品を受け取った時、「会社によって段ボールのサイズが違う」と思ったことはありませんか。実は、これまで物流業界には段ボールの規格をはじめ、運搬用のパレットのサイズ、伝票の書式、データの形式などに特に規定はなく、使用する企業によりバラバラでした。その結果、段ボールの規格が違うとトラックに積みにくかったり、倉庫に並べにくかったり、伝票と商品の表記が違うことにより検品に時間がかかったり……と、ドライバーの拘束時間や保管スペースを無駄に増やす原因になっていたのです。そこで、こうした物流のハード面、ソフト面ともに標準化し、作業の効率化や省スペース、物流現場の負担を可視化することが「物流の標準化」の目的です。

具体的にどんな取組をしているの?

➀パレット標準化で一貫パレチゼーション(※)を目指す

パレットとは、荷物を運搬や保管する際にまとめて載せる正方形や長方形の「荷役台」のことです。例えば代表的な「平パレット」には台の脇に差込口があり、そこにフォークリフトのフォーク(ツメ)を差し込み、一度に大量の荷物を効率的に運ぶことが可能になります。

しかし、少しでもトラックの積載量を増やすために、パレットを使用せず手作業で荷物をトラックの荷台に直接積む「バラ積み」をしたり、パレットを使用しても、規格や運用の違いから運搬の途中で別のパレットへの積み替えを余儀なくされたりと、時間や手間がかかるケースが現状では少なくなくありません。また、パレットの所有者には使ったパレットを集める労力や紛失リスクの負担が重くなりかねないのが実状です。そのため、国土交通省では標準仕様パレットの主な規格・運用を定義してレンタルパレットの利用を推進し、効率的な一貫パレチゼーションの実現を目指しています。

※ 一貫パレチゼーションとは、出発地から到着地まで、荷物をパレットなどの同一輸送機器に載せた状態で運搬・保管すること。

パレットに載せた荷物とフォークリフト(イメージ)

②コンテナなど輸送機器の標準化で陸・海・空をフル活用

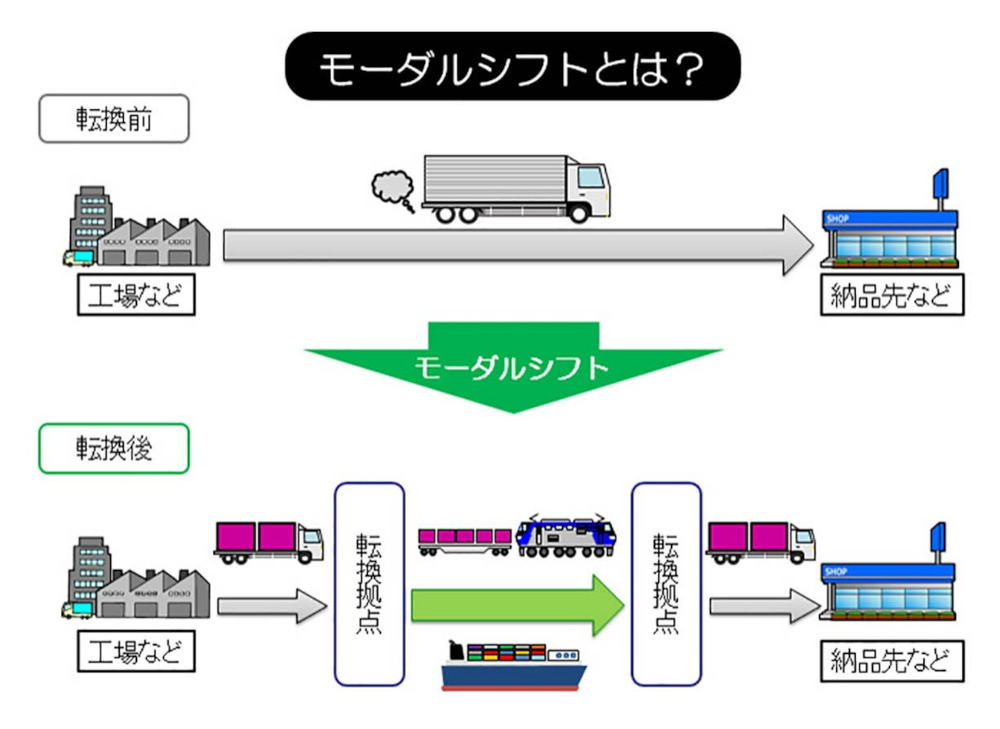

長年、日本国内における貨物輸送の中心はトラック等の自動車であり、例えば、2023年度の輸送量ではトンベース(※1)で90%以上、トンキロベース(※2)で約50%を自動車が占めています。しかし、近年はトラックドライバー不足をはじめ、カーボンニュートラルの実現などの課題があり、その解決のために一度に大量の荷物を輸送でき、CO₂の排出量がより少ない鉄道、船への切り替えが進められています。これを「モーダルシフト」といいます(図参照)。

国土交通省ではモーダルシフトの導入において、より多くの貨物が運べる大型コンテナ(31フィート、40フィート)を推進しており、さらにダブル連結トラック(※3)の導入、航空貨物輸送の活用等により、陸・海・空のあらゆる輸送モードを総動員して、2030年度に見込まれる34%の輸送力不足を補うことを目指しています。

※1 貨物の総重量

※2 貨物の重量に輸送距離を掛け合わせた輸送量

※3 大型トラックの後方にトレーラーを接続できる特殊車両

出典:国土交通省「モーダルシフトとは」

③物流業界全体を共通システムでつなぐデータ基盤の標準化

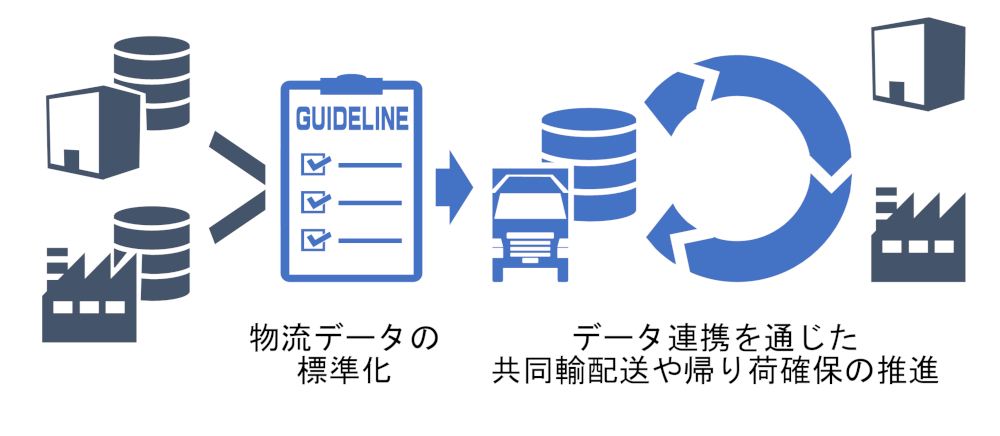

物流業界では、書面手続きや対人・対面によるプロセスの多さ、トラック積載効率の低迷等が大きな課題のひとつとなっています。もちろん、デジタル化を進めている企業も少なくありませんが、企業ごとに使用するシステム、フォーマット等が違っていたのでは他社とデータの連携ができず、結局、検品をはじめとしてサプライチェーン全体としての効率性が損なわれてしまっています。

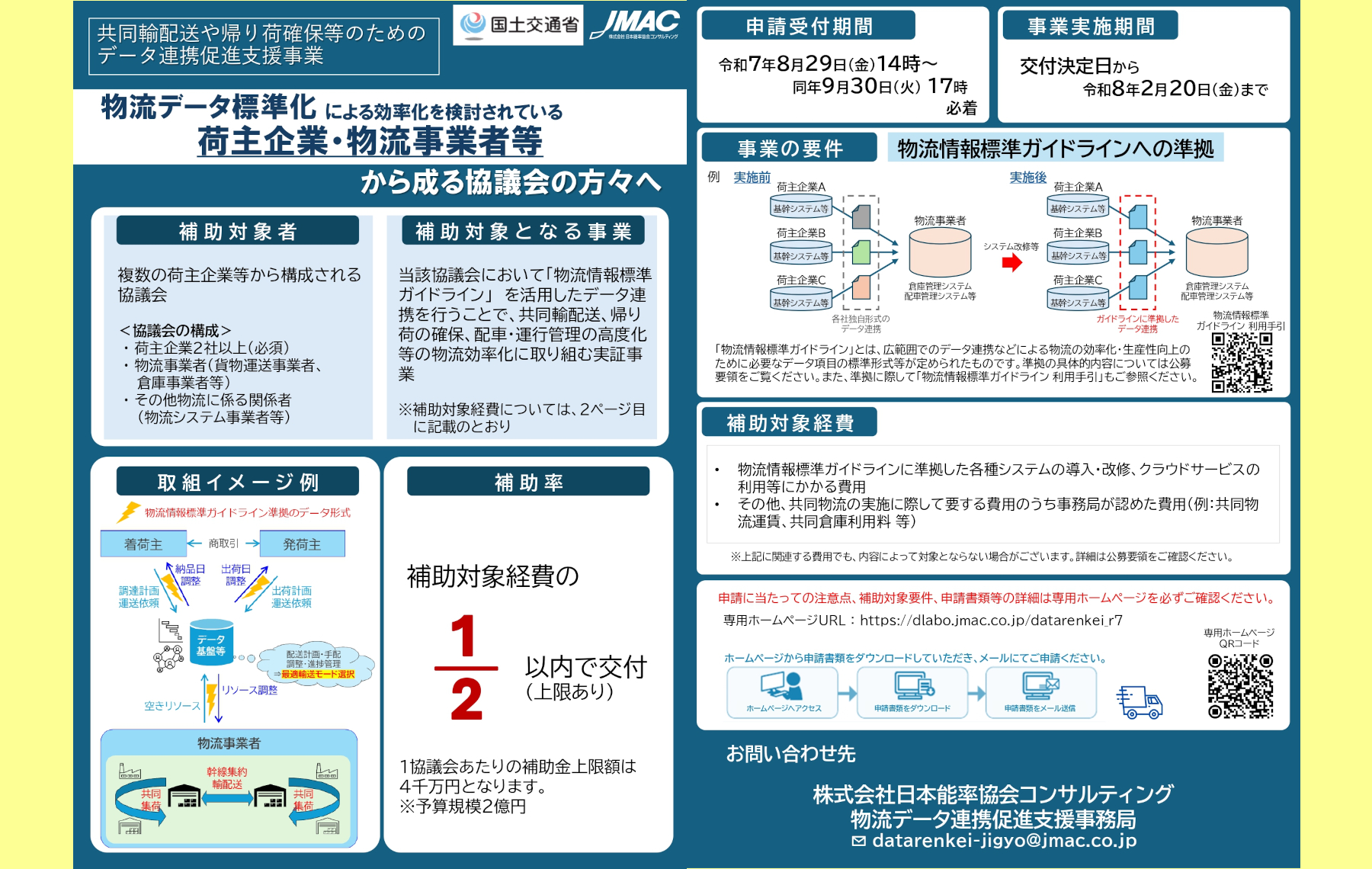

そこで国土交通省では、データ連携における物流の効率化・生産性向上のために必要なメッセージやデータ項目の標準形式を定めた『物流情報標準ガイドライン』の利用を推進しています。データのやり取りにおける共通ルールが実現すれば、AI、IoT、ロボティクスなどを活用した「スマート物流サービス」の本格稼働が可能になり、他社との共同輸配送や共同保管など物流業務全般のさらなる効率化が期待できます。

企業の導入コストを支援金制度でサポート

物流の標準化には、新たに設定、統一された共通ルールで運営していくための環境整備が必要です。標準仕様に適した機器の購入、システムの改修など、初期費用がどうしてもかかり、その負担は企業にとって決して軽いものではありません。そのため、国土交通省では対象となる費用の一部を補助する支援金制度を実施し、標準化を後押ししています。

※画像は2025年度のものです。2026年度以降の予定、公募要領等につきましては、決まり次第、国土交通省のホームページにてご案内いたします。