こんなところに国交省

知る人ぞ知る取組からちょっと意外なお仕事まで

公開日:2024/1/18

file 002

立山砂防

大自然に囲まれた立山を舞台に、大規模砂防事業で

土砂災害から人々の暮らしを守る

「砂防」とは、土石流、がけ崩れ、地滑りといった土砂災害を防止、軽減するための対策のことです。日本の砂防技術は世界的にも有名で、外国語でも「SABO」というほど。今回はそんな砂防施設の中でも、土木施設として「日本の20世紀遺産20選」に選ばれた富山県の「立山砂防」をピックアップ。

2023年5月下旬~11月初旬の約半年間、現地に滞在して砂防工事を推進した4名の国交省職員(立山砂防事務所水谷出張所の職員)に紹介してもらいます。

立山砂防事務所 水谷出張所職員

(左から)一般職員(技官)南 大地 / 技術係長 佐藤 史崇 /

出張所長 寺崎 賢一 / 事務係長 末芳 宏樹

立山砂防事務所 水谷出張所職員

(左から)一般職員(技官)南 大地 / 技術係長 佐藤 史崇 /

出張所長 寺崎 賢一 / 事務係長 末芳 宏樹

まずは「立山砂防」の歴史をチェック!

日本三名山(富士山・白山・立山)としても知られる立山。ここには侵食作用によりできた巨大なくぼ地「立山カルデラ」がありますが、その地質は火成岩が風化した非常に崩れやすいもので、古くから大雨のたびに土砂が下流域に流れ出ていました。しかも、この土砂が流れ込む常願寺川は、日本でも有数の急流河川。そのため、何度も氾濫を起こして流域の人々の暮しを脅かしてきました。戦国時代あたりからは治水のためにさまざまな取組が行われてきました。 しかし、下流に新放水路を開削したり、河口から上流に向けて川幅を広げたり、様々な手を尽くしても洪水で破壊されることから、明治39年に富山県は国庫補助を受けて常願寺川の上流の砂防工事に着手。工事の難しさから、大正15年にはこの事業は国に引き継がれることとなり、現在に至ります。

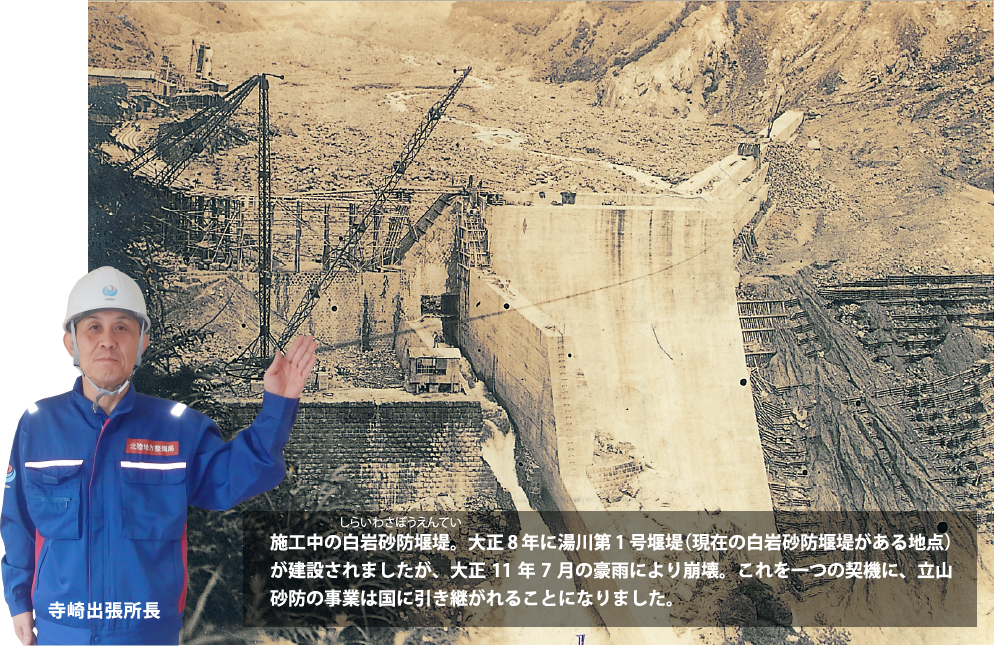

施工中の白岩砂防堰堤。大正8年に湯川第1号堰堤(現在の白岩砂防堰堤がある地点)が建設されましたが、大正11年7月の豪雨により崩壊。これを一つの契機に、立山砂防の事業は国に引き継がれることになりました。

約半年間地上を離れ、大自然の猛威に挑む。

①標高1,117m! 我らのベースキャンプ「水谷出張所」

立山は日本屈指の豪雪地帯のため、水谷出張所の工事が可能なのは5月下旬~11月初旬の約半年間のみです。そのため、私たち出張所職員4名は、現場技術員2名、車両管理業務1名、賄い2名、看護師1名とともに、月曜日から金曜日まで水谷出張所に泊まり込んで業務に従事することになります。その立地は立山カルデラの出口付近で標高は1,117m。もちろん、関係者以外は立入禁止です。ちなみに、冬場は下山して、立山砂防事務所で業務に従事します。

②大自然の凄まじさを実感する迫力の工事現場

立山砂防での工事は今年度は14カ所で進められました。工事の内容は2種類あり、1つは土砂災害・土砂洪水氾濫対策の推進。具体的には、立山カルデラを含む上流域の土砂流出抑制を図る整備、常願寺川中流域の土砂対策や砂防堤防の整備になります。もう1つは既存の砂防施設の長寿命化のための補修・補強です。

工事現場はいずれも人里離れた山奥ですから、道路も地上のようには整備されていませんし、断崖絶壁での作業など、過酷な現場も珍しくありません。それだけに安全対策を徹底して実施しています。

1.山腹緑化工法

斜面に草や木の種子を吹き付け、雨水で地表面が削られないように補強する「山腹緑化工法」。

現場技術者とともに出張所職員もロープで断崖絶壁を降りて立ち会うことがあります。

2.危険な場所での工事

特に危険な場所での工事は無人化が進んでいます。

ダンプ、クレーンなどはすべて安全な場所から無線による遠隔(ラジコン)により操作します。

3.クレーンとバケット

水谷管内で砂防堰堤の建設に使用しているコンクリートは、コンクリートの材料である粗骨材(石)の寸法が大きい特別品のため、一般的なコンクリート施工に使用されているコンクリートポンプ車は使用できません。

このため、砂防堰堤のコンクリート施工に際しては、ミキサー車(生コンクリート運搬車)からの生コンクリートをコンクリートバケット(生コンクリートが入った樽)に移し替え、そのバケットをクレーン車で吊り下げ・運搬したのち打設するとした施工手順になっています。

※水谷管内の砂防堰堤建設に用いるコンクリートの粗骨材寸法は80mm、一般的な建設コンクリートの粗骨材寸法は20~40mm程度です。

4.出張所長のお仕事

工事の主任監督員として、水谷出張所管内の工事全般を監督しています。その他、水谷出張所では、管内にある有峰材料運搬道路等の維持管理も行っています。

また、水谷平では、水谷出張所職員等と受注者総勢約250人との共同生活を行っている責任者でもあります。

ヘリポートに砂埃が舞うことを防止するため、コンクリートの施工状況を確認している寺崎出張所長

5.事務係長のお仕事

水谷出張所の庶務全般を担い、視察等で来庁される方々への調整等も実施しています。また、管内にある有峰材料運搬道路等を通行する際に必要な通行証を発行しています。

水谷出張所で通行証を受注者に渡している末芳事務係長

6.技術係長のお仕事

工事の監督職員として、出張所長を補佐し、工事受注者とのパイプ役となり、工事が円滑に行える様に細かい箇所の調整等を行っています。また、工事変更の積算も任されています。

砂防堰堤や砂防構造物の位置や高さが設計図面どおりに施工されているかを確認している佐藤技術係長

7.技官のお仕事

工事の監督補佐として出張所長及び技術係長の補助を行い、工事の進捗状況等を確認しながら改善点等があれば上司に報告し、改善方法等の調整を適宜実施しています。また、技術係長と同様に工事変更の積算も任されています。

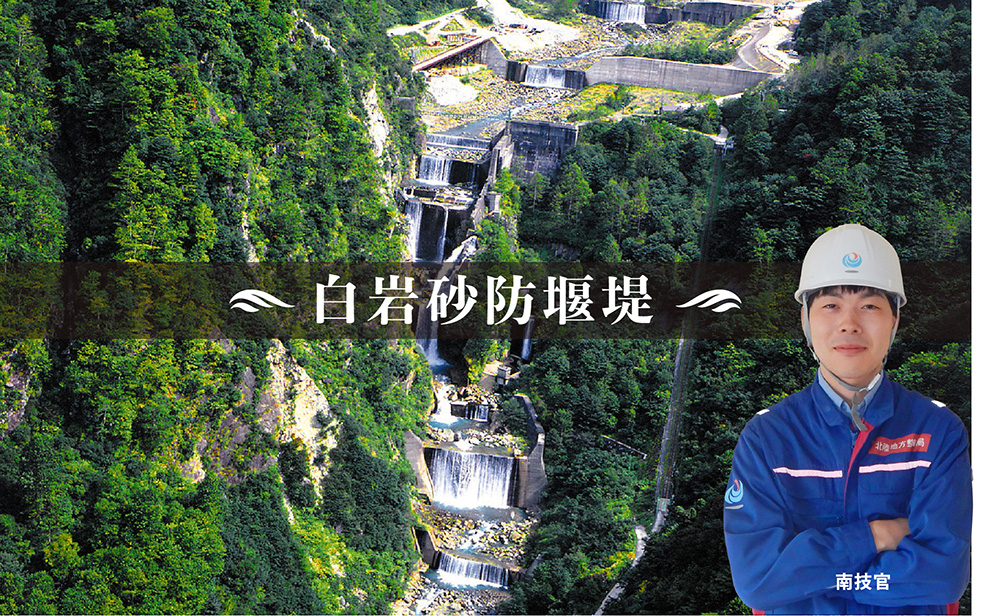

下流域(富山平野)での流木災害を軽減する「流木止め」が付いた砂防堰堤の大きさ(寸法)を確認している南技官

8.軌道(トロッコ)による生活物資の運搬

水谷平にはスーパーやコンビニエンスストアが無いため、食料をはじめとした生活物資は工事専用軌道(トロッコ)を用いて雑貨便により水谷連絡所(水谷出張所近傍の終着駅)に届けられます。

この雑貨便は1日1便(1回)だけ運行されており、大きな冷蔵庫を積んだ保冷車などにより編成されているため、暑い夏でも新鮮な魚や野菜を運搬することが可能です。

このため、立山砂防の工事専用軌道(トロッコ)は、工事だけでなく工事に関わる様々な人々の生活そのものを支える重要な設備です。

4施設が文化財! 歴史的価値も高い立山砂防

立山砂防には重要文化財の施設が3つ、登録記念物の施設が1つあります。富山県では防災遺産として世界遺産登録を目指しており、立山砂防も協力しています。